生物多様性の重要性とは?保全に取り組むスタートアップを解説

2025/07/14

今、生物多様性は「社会課題」から「事業機会」へと変わり始めています。

Plug and Playではこのテーマに注目し、グローバルの最新スタートアップ動向を調査してきました。本記事では、昆明・モントリオール枠組のインパクトから、投資家動向、注目の欧州スタートアップ、日本の市場課題まで一気に解説します。

生物多様性とは?

生物多様性とは、地球上に存在するあらゆる生物と、それらが形成する生態系の多様性を指します。具体的には「遺伝子の多様性」「種の多様性」「生態系の多様性」という3つの階層で成り立っており、生命のネットワーク全体を支える基盤です。私たち人類の食料、水、医療、住環境、文化などのあらゆる側面は、この生物多様性によって支えられています。

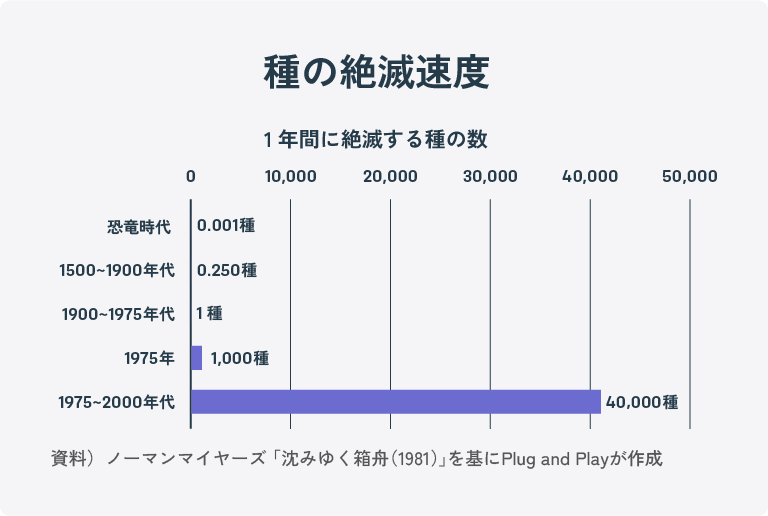

しかし現在、この生物多様性は人間活動によって、過去50年で68%減少(*1)と、急速に失われつつあります。森林伐採、気候変動、外来種の侵入、海洋汚染などが、生態系のバランスを崩し、多くの動植物の絶滅を加速させています。

このような危機的状況を受けて、国際的な枠組みや企業、研究機関、そして個人のレベルで、生物多様性の保全に向けた取り組みが広がっています。

昆明・モントリオール生物多様性枠組から見る世界の動向

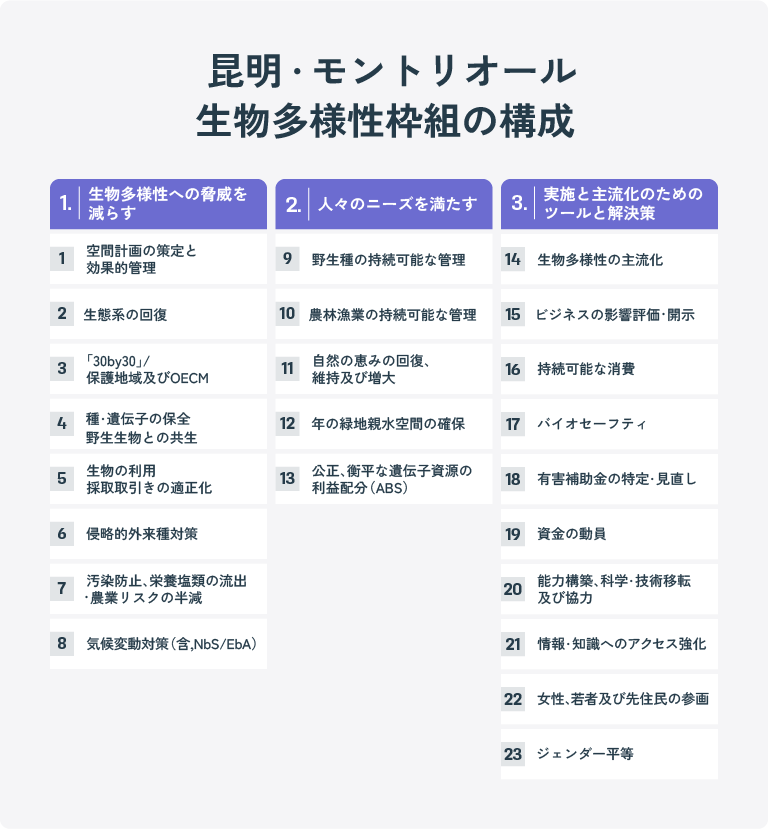

2022年12月にカナダ・モントリオールで採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF: Global Biodiversity Framework)」は、2030年までに生物多様性の損失を止め、2050年には「自然と共生する世界」の実現を目指す国際的なビジョンを提示したものです。

生物多様性分野の新たな基盤として世界中から注目を集めています。2030年までに陸域と海域のそれぞれ少なくとも30%を保護区域として確保することを目指した「30 by 30」のように定量的な目標が定められているのが特徴です。保護区域は、効果的に管理され、エコロジカル・ネットワークとして機能することが求められます。

特に注目されているのが、陸域と海洋の生物多様性保全に関する具体的な目標です。急速に進む森林破壊、海洋汚染、サンゴ礁の白化といった環境破壊の影響を受け、多くの種が絶滅の危機に瀕しているなか、これらの目標は自然資本の回復と維持に向けたグローバルな指針となります。

持続可能性テーマの中での生物多様性の立ち位置は?

生物多様性は、持続可能性を考える上で、SDGs(持続可能な開発目標)という大きな枠組みの中に含まれる重要テーマの一つです。特に「目標14:海の豊かさ」「目標15:陸の豊かさ」で明示されており、自然と人間社会の共生を支える基盤とされています。

その中で「脱炭素(気候変動対策)」は、より注目されてきたテーマですが、生物多様性とは切り離せない関係にあります。例えば、森林や湿地の保全はCO₂吸収源となる一方で、多くの生物の生息地でもあります。

つまり、生物多様性と脱炭素は部分的に重なりながら、それぞれが独立して重要な課題であり、どちらか一方では持続可能な社会は実現できません。

生物多様性が重要な理由

ここまで生物多様性の概要を理解したところで、生物多様性の重要性を見ていきます。

生物多様性は単に自然環境の問題にとどまらず、人類の生活や経済活動の土台として機能しています。とりわけ重要なのが、自然が提供する「4つの生態系サービス」──供給・調整・文化的・基盤サービスです。私たちはこれらの恩恵に日々依存しています。

実際、世界経済全体の約52%(44兆ドル)のGDPは、生態系サービスに依存して成り立っていると推計されています(世界経済フォーラム/WEF)。この生物多様性を守り、活用することで、2030年までに最大10兆ドルの新たなビジネス機会が生まれるとも予測されています。

しかし、損失も現実化しています。たとえば、ミツバチの個体数減少による受粉機能の低下は、年間2,350~5,770億ドル相当の食糧生産への影響を及ぼすとされています。また、森林破壊や種の絶滅も深刻です。実にがん治療薬の約70%は自然由来の知見に基づいており、多様な生物の損失は医療・製薬産業にも重大なリスクをもたらします。

つまり、生物多様性は環境問題ではなく、「経済・産業・人間の生存基盤」そのものであり、これを守ることは企業の成長戦略にも直結するテーマなのです。

ビジネスの観点から見た生物多様性の重要性

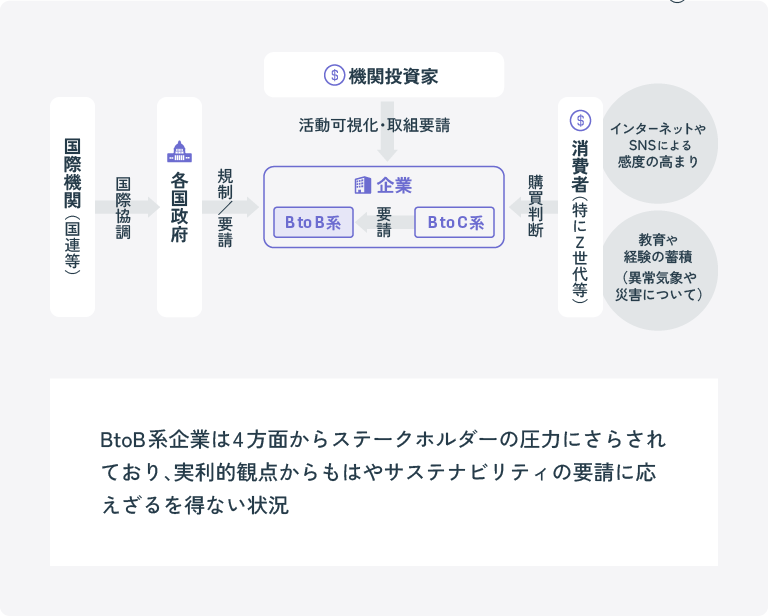

ビジネス観点で見ても、生物多様性への対応は、もはや「やるべきこと」ではなく、「やらざるを得ないこと」になりつつあります。その理由は、企業が次の4方向からのステークホルダーの圧力を受けているためです。

- 1. 国際機関・各国政府の規制圧力

昆明・モントリオール枠組の採択を受けて、生物多様性は国際的な共通目標となりつつあり、各国政府はその実現に向けた政策や規制を次々と打ち出しています。企業は法令遵守の観点からも、対応が不可欠です。

- 2. 消費者(特にZ世代)からの選択圧力

Z世代を中心に、サステナブルな商品や企業姿勢に敏感な消費者が増えています。SNSでの情報拡散や、異常気象・災害の体験を通じた価値観の変化により、生物多様性への取り組みがブランド選定の要因となっています。

- 3. BtoB企業としてのサプライチェーン対応

AppleやUnileverなど、大手BtoC企業がサプライヤーにもサステナビリティ対応を求める中で、BtoB企業も取引継続のために対応を迫られる状況が拡がっています。事実上の新たな取引条件になりつつあるとも言えます。

- 4. 機関投資家のESG要請とリスク回避志向

ブラックロックなどの機関投資家は、企業の自然資本への依存やリスクを重視し始めており、生物多様性への取り組みを情報開示の対象としています。これはリスク管理と長期的価値創出の両面で企業に対応を求める圧力となっています。

そのため、合理的に考えても、生物多様性は「無視できないビジネステーマ」であり企業は、規制順守、消費者選好、取引維持、投資家対応という4つの観点から、生物多様性に対応する理由を持っています。サステナビリティは“コスト”ではなく、“競争力”として捉えるべき時代と言えるでしょう。

生物多様性への投資がもたらす経済的価値

続いては、投資家目線で生物多様性を見てみましょう。

欧米投資家の環境問題への意識は非常に高く、イギリスでは都市開発において事業実施前と比較して生物多様性を10%以上増やすことが義務化されるなど、先進的な取り組みが展開されています。

FTSE Russellによる2023年の調査では、73%のペンションファンドが投資リターン以上にESGへの活動等を最優先の投資判断材料にしているという回答結果も出ています。企業側も投資家ニーズを汲み取りIR資料等に生物多様性項目を含んでいる企業が増加しており、投資家からの関心の高さから、多数の金融機関や政府機関でもレポートが発行されています。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントも生物多様性保護に直接関係する主要ビジネスモデル(コンサルティング、土地管理・モニタリング、採掘現場における代替ツール)を注目領域として挙げています。2022年のCOP15では、生物多様性国際目標として、2025年までに生物多様性に悪影響を与える補助金等のインセンティブを排除、段階的に廃止または改善させること、そしてマイナスの影響を及ぼす資金の流れを2030年までに少なくとも年間5000億米ドル削減することが明記されました。

生物多様性の中で注目されるテーマカテゴリーは?

生物多様性の重要性をビジネスや経済的な価値から見てきました。

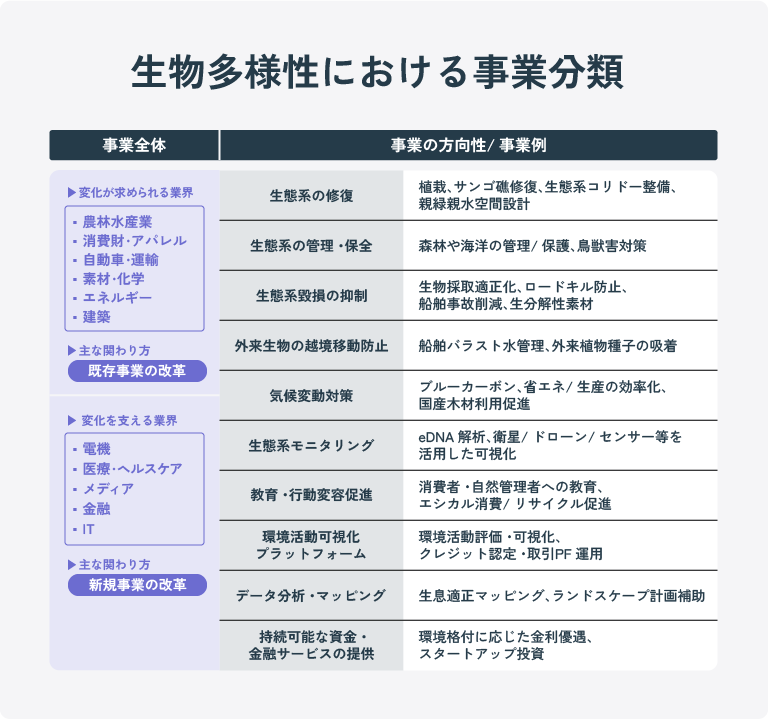

その重要性は生物多様性に関するスタートアップ領域では、脱炭素とも密接に関わる技術やサービスが注目を集めています。以下のようなカテゴリは、環境課題の解決に貢献するだけでなく、将来的な事業機会の中心にもなり得ます。

- 生態系の修復

森林やサンゴ礁、生態系回廊の整備など、失われた自然を再生する取り組み。植栽設計や親水性空間のデザインも含まれ、都市開発や観光とも連携する領域です。

- 生態系の管理・保全

森林・海洋の長期的な保護管理や、鳥獣被害対策など、自然資本の持続的な利用とバランスの確保に取り組む領域。政府や地域との連携も不可欠です。

- 生態系毀損の抑制

生物採取の適正化、ロードキル防止、生分解性素材の活用など、人間活動による生態系への影響を未然に防ぐソリューションが求められます。 - 外来生物の越境移動防止

船舶のバラスト水管理や外来植物種の侵入対策など、グローバル化に伴う生態系破壊リスクへの対応。貿易・輸送業界との連携も重要です。

- 気候変動対策

ブルーカーボン、生物多様性による省エネ効果、国産材の活用など、気候変動と生物多様性の接点での取り組み。自然を活かした気候緩和策が注目されています。

- 生態系モニタリング

eDNA解析、センサーやドローンによるモニタリング技術を活用し、生物多様性の可視化と定量評価を行う分野。企業のTNFD対応やサステナビリティ報告に活用されます。

- 教育・行動変容促進

自然体験プログラム、エシカル消費、リサイクル促進など、生活者の行動を変える取り組み。Z世代をはじめとする価値観変化に対応したソーシャルビジネスが登場しています。

- 環境活動可視化プラットフォーム

企業や自治体の生物多様性に関する活動を記録・可視化・信用化し、クレジット化や取引にまでつなげる基盤的な仕組み。ESG開示との親和性も高い領域です。

- データ分析・マッピング

生息適性のマッピングやランドスケープ計画補助など、空間情報を用いて自然との共生をデザインする分野。AIやGISとの連携も進んでいます。 - 持続可能な資金・金融サービスの提供

生物多様性に関する環境格付けに応じた融資、保険、投資商品など、金融の力で自然資本への取り組みを後押しする仕組み。グリーンファイナンスやインパクト投資とも重なります。

これらのテーマは、「自然との共生」を軸にしながら、気候変動・資源循環・災害対策といった他のサステナビリティ領域とも連携しています。今後、これらの分野で革新的な技術をもつスタートアップや事業は、政策・市場・投資の三方向から注目される存在になるでしょう。続いては、生態系モニタリングにおいて重要な役割を果たしているスタートアップを紹介します。

- 生態系の修復

生物多様性をスタートアップが資産化

2022年にイギリスで創業されたPivotal Earth社は、ドローンや音響センサー、画像センサーを駆使して、サプライヤーの土地に生息する動植物を詳細に監視することで、生物多様性の可視化を実現しています。加えて、獲得したデータをDeep Learningを使って分析し取引可能な金融資産に変換することで、世界中の人々が自然の回復に投資できる方法も創出しています。

比較的生物多様性の取り組みが進んでいる欧米諸国でもシード〜アーリーステージのスタートアップが多く、まだ数多くのチャンスがある市場だと考えます。従来では主に生物多様性の可視化やモニタリングに注目が集まりましたが、近年ではFintechなどの金融機能を加え、Pivotal Earthのような投資機会の提供やトークン化によるセカンダリーマーケットへの流通などのサービスを提供しているスタートアップが増加しています。今後もこの流れは加速していくと思われ、社会課題解決型ではなく、新たなビジネスモデルを展開し、社会課題に向き合いながら利益を追求するスタートアップが多数創業されると予想されます。

日本における生物多様性市場の課題と展望

日本でも企業のESGに対する取り組みは注目を集めており、2022年3月よりプライム市場に上場する企業はサステナビリティ情報の開示が義務化されています。今後プライム市場への上場基準はさらに厳しくなることが予測され、生物多様性も開示条件の一つになる可能性があります。しかし、同領域において国内スタートアップの数はまだ少なく、投資家が持つESG投資に対する関心度の低さが大きな要因だと考えられます。

関連記事:ESG投資とは?資本流入が加速する新領域におけるスタートアップも紹介!

ESG投資は本来長期的に企業の財務リスクを下げるための投資活動の一環ですが、日本ではESGとSDGsといった異なる概念が混同されがちであり、その結果マーケット全体の成長が欧米諸国に比べて遅れていると思われます。今後、国内投資家もESG投資についての理解が深まり、より多くのリスクマネーが同領域に投下されることが予想され、日本でも大きなポテンシャルのある生物多様性領域への注目が増していくと推測します。Plug and Playとしても本領域におけるスタートアップに引き続き注目をしていきます。

Plug and Playでは、月に1回を目処に、各業界・産業のグローバルトレンドを熟知する投資チームによるニュースレターを配信しています。ご興味をお持ちの方はぜひ、登録していただければと思います。