事業化の決め手は「人」と「速さ」:積水化学とRehabilitation3.0が挑む、介護現場のイノベーション

2025/11/11

新規事業の創出は、多くの企業にとって大きな挑戦であり、PoC(実証実験)から事業化へと進むケースは極めて稀です。特に、企業文化や意思決定のスピード感、リソースの制約が異なるスタートアップと大企業が連携するオープンイノベーションにおいては、困難さはさらに増大します。

積水化学とRehabilitation3.0の協業は、これらの困難を乗り越え、介護事業という積水化学にとって新たな市場でのソリューションを生み出した事例として注目されています。本記事では、彼らがいかにして商品化を成功させたのか、その裏側を双方から伺いました。

Interviewee(敬称略)

・荒浪 亮 積水化学工業株式会社 高機能プラスチックスカンパニー インダストリアル戦略室 SDプロジェクト ヘッド

・緑川 文 積水化学工業株式会社 新事業開発部 イノベーション推進グループ C.O.B.U. オープンイノベーションチーム

・増田 浩和 Rehabilitation 3.0株式会社 代表取締役

Interviewer

ハン・アイリス Plug and Play Japan株式会社 Senior Manager

介護現場の深刻な課題に挑む:積水化学「ANSIEL」の誕生

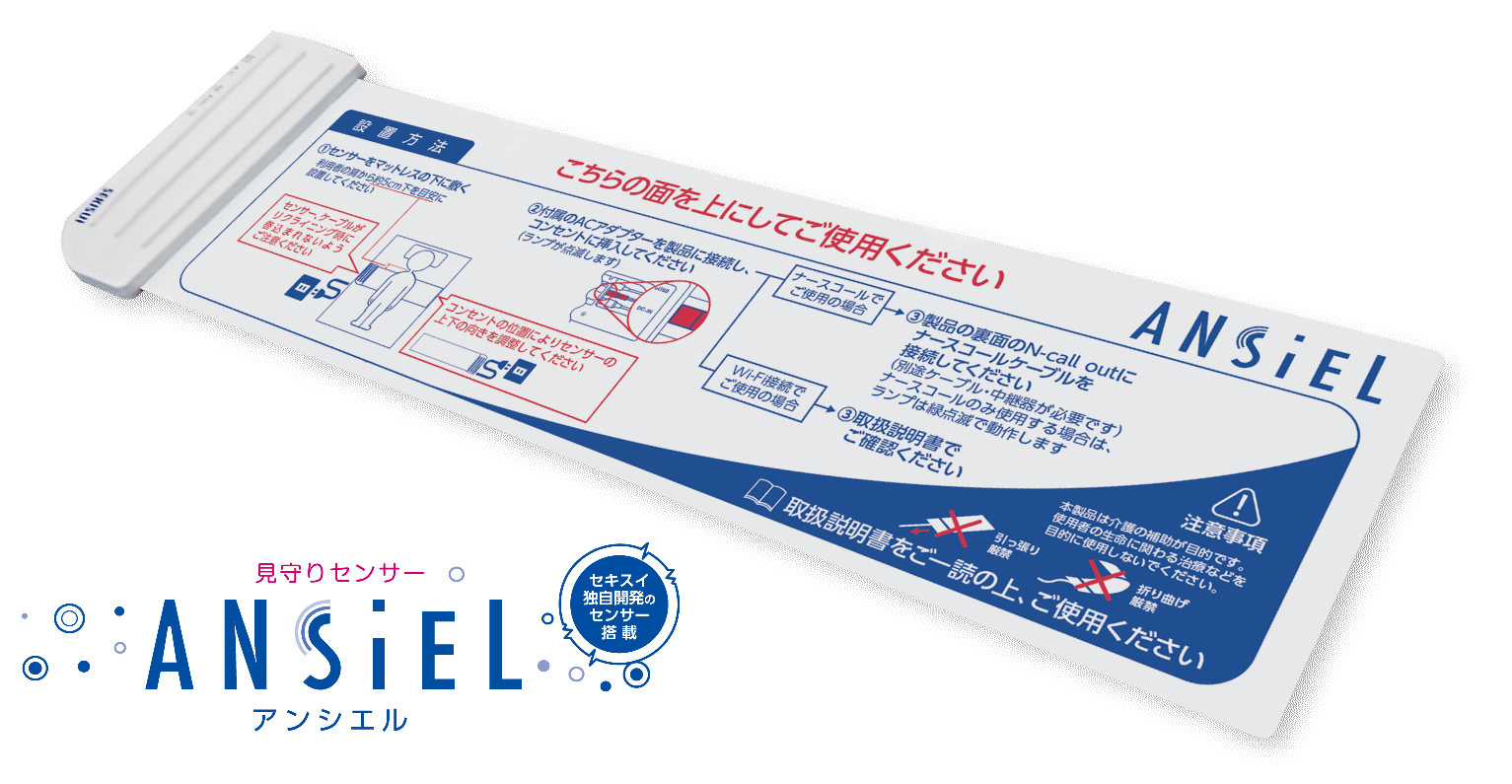

人手不足が叫ばれる日本において、特に深刻な影響を受けているのが介護サービス業界です。積水化学はこの社会課題に対し、自社のセンシング技術を活用した見守りセンサーを開発してきました。「試行錯誤で5年はかかった」と積水化学の荒浪氏は振り返ります。

「圧電センサーの素材は20年近く研究開発を続けていて、2009年頃には原理が出来上がっていましたが、実際に製品化できたのはここ5年ほどです。何十もの分野で出口を探索し検討を重ねた結果、一番強みを発揮できるのが『人間の生体振動を検知する』という用途でした。特に静かな環境で測定する点が優れているため、介護分野が最も適した出口だと判断しました」

しかし、ハードウェアを現場に投入した結果、モニターで利用者の状態が分かるだけでは不十分だと判明。介護現場での行動変容に繋げるためには、データから具体的な意思決定に繋げるアドバイスを提示できるソフトウェアが必要だという気づきがありました。

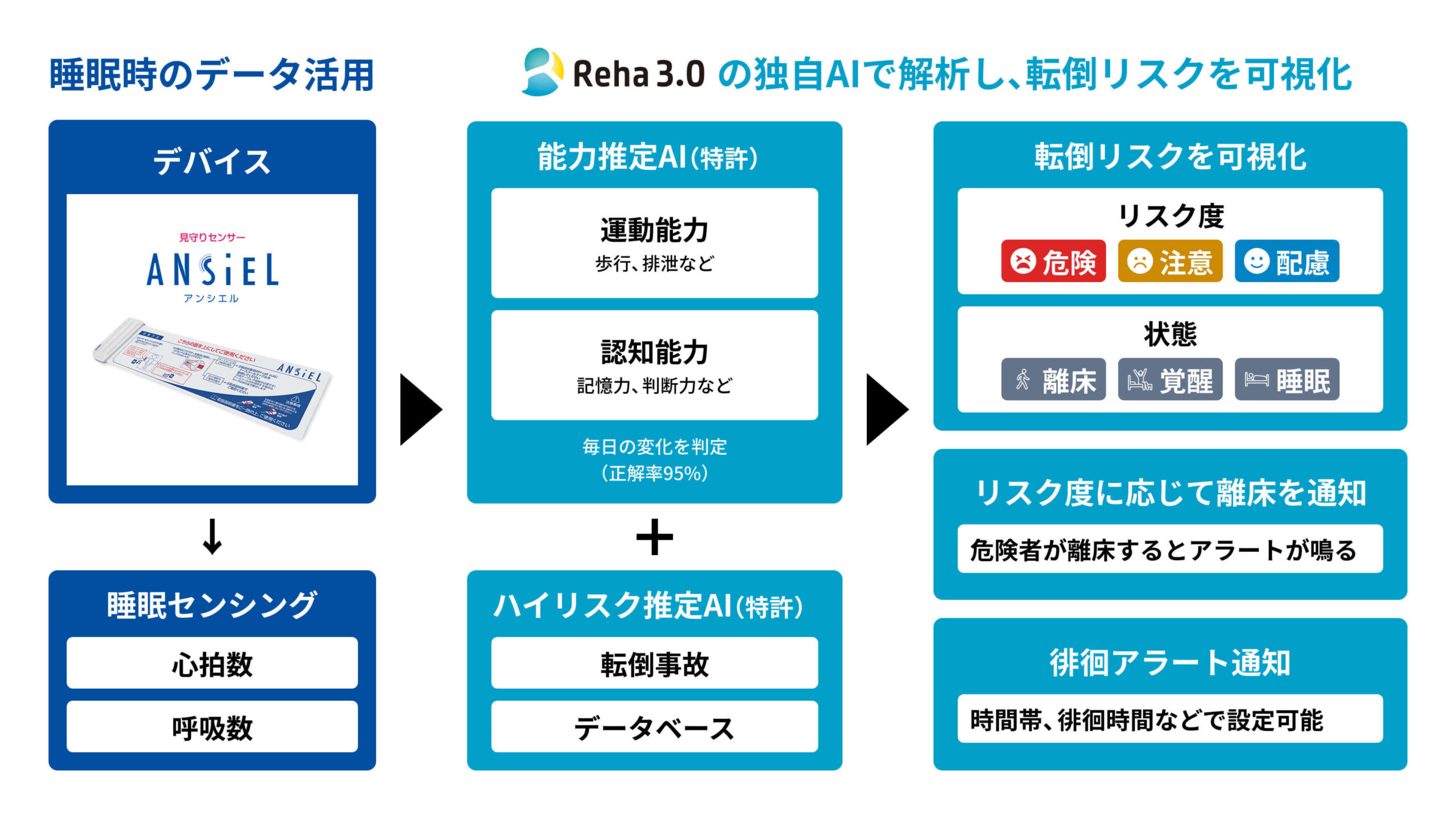

このようなニーズに直面した積水化学は、睡眠データから運動能力と認知能力を推定するRehabilitation 3.0の技術に着目。同社代表の増田氏は、リハビリテーション専門職としての経験から培った評価技術をAIに落とし込み、センサーが取得したバイタルデータから翌日の運動能力や認知能力を推定するコア技術を有しています。これにより「誰が転倒しそうか、誰のリスクが高いか」を事前に予測し、介護現場に提供しています。

積水化学の「ANSIEL」が持つハードウェアと、Rehabilitation3.0が提供するソフトウェアの強みが融合することで、介護現場に「予測」という新たな視点をもたらし、単なる見守りデバイスを超えるサービスが実現しました。

- 【見守りセンサー「ANSIEL」と「Reha3.0(リハサン)」とは?】

積水化学が持つ高精度圧電センサーを搭載した見守りセンサー「ANSIEL」は、ベッドのマットレス下に設置することでベッド上に横臥する要介護者の状態を検知・解析し、介護スタッフのスマートフォンやPC端末に通知する。Rehabilitation 3.0の持つ「Reha3.0」はANSIELから得られた睡眠等のデータをAI解析し、利用者の状態変化を予測する。介護現場において、夜間の定期巡視は職員の身体的・精神的な負担が大きく、認知症患者の予期せぬ行動による転倒リスクも高い。さらに、多くの介護現場では手書きの記録などアナログな作業が根強く残っており、職員がIT技術に苦手意識を持つケースも少なくない。このような背景に対し、ANSIEL × Reha3.0のサービスは要介護者の起き上がりを約5秒という短時間で検知し通知することで、事故リスクを大幅に低減。使いやすさにもこだわり、イラストを使った分かりやすい画面表示を採用することで、ITツールに不慣れな職員でも簡単に扱えるよう操作性を高めている。さらに、心拍、呼吸、睡眠状態などのバイタルデータをAIで解析し、運動能力や認知能力を推定して要介護者の状態変化を予測することで、介護士の判断を支援し、具体的なケア行動を促す「行動変容」へとつなげることを目指している。 (画像提供:積水化学)

(画像提供:積水化学)

(画像提供:Rehabilitation 3.0)

(画像提供:Rehabilitation 3.0)

協業を成功へ導いた「人への信頼」と「スピード」

積水化学とRehabilitation3.0の協業のきっかけは、2022年の個別面談。積水化学からのニーズをもとにPlug and Playがリストアップした複数のスタートアップとの面談を経て、Rehabilitation 3.0との協業がスタートしました。

当時、AIやスタートアップ投資のブームもあり、多数の企業から協業を打診されていたRehabilitation3.0。しかし、増田氏はその多くが「内容が抽象的で『とりあえずどんなことをやっているか教えてほしい』という程度の問い合わせが多かった」と言います。限られたリソースをどこに投下するかの判断が死活問題に直結するスタートアップにとって、このような案件に時間を割くことは困難でした。

その中で、積水化学からの打診は際立っていました。増田氏は初回面談の印象をこう振り返ります。

「荒浪さんの質問はとても具体的でした。事前調査を徹底されていて、その上で『自分たちはこういうことをやっている、こういう世界を目指している。そのために一緒にこういったことができるのではないか』と。最初の3回の面談を飛ばして、いきなり4回目の議論に入るような感覚でした」

大企業とスタートアップの連携においてハードルとなりがちな、意思決定やスピード感のギャップ。それを埋めるコミュニケーションの明確さは、積水化学が設定したステージゲートを突破していく上でも、信頼感へとつながっていきました。

「意思決定のプロセスを明確に教えてくれたことに特に感謝しています。継続や中止の判断に至る理由や、『このような結果が出なければ次へ進めません』など、基準を包み隠さず伝えていただけました。例えば、予算が出るという前提だったのに予算が下りなかったら困りますし、事業も人間関係も壊れてしまいます。荒浪さんは『社内決裁を取るのは自分の役割だから、あなたにはこう協力してほしい』と具体的に伝えてくださったので、何をすべきかがクリアになり、進めやすかったと思います」

そう語る増田氏は、「結局はその人を信頼できるかどうかに尽きる」と強調します。スタートアップにとって、協業相手を1社に絞ることにはリスクがつきもの。他社が提案してきた資金や実証フィールドなどの点を考慮すると、積水化学と実証実験に踏み切るべきか迷う時期もあったと言います。しかし、最終的には真摯に向き合ってくれた「人」にかけるべきだと判断。その決断が正しかったことが証明されていきました。

スキップされたプロセス、明確な判断基準

数あるスタートアップの中からRehabilitation3.0を選択した理由はどこにあったのでしょうか。荒浪氏は「既に完成したものを求めるのであれば、スタートアップに声をかける必要はありません。大事なのは独自性と社会貢献性です。ただそれが上手くいくかどうかは、やはり『人』の力が大きい。地に足のついた活動をされていた増田さんを信用できたことが決め手です」と断言します。

積水化学の信頼とスピードを優先する姿勢は、「協業が決まった後に特許調査が来た」というエピソードにも表れています。荒浪氏は技術的な裏付けを精査する前に、まず増田氏の人柄と地道な活動を信用し、協業を決断。通常、大企業では特許や技術成熟度レベル(TRL)、プロトタイプの有無など、技術的な要件を厳しく求めることが多い中で、この動きは積水化学としてはイレギュラーなものでした。しかし荒浪氏は「すべてのリスクを潰してから進むのでは遅すぎる」と語ります。

「技術がどれだけ特徴的で、かつ世の中に役立つかが最も重視するポイントです。社内には多くのチェックプロセスがありますが、事前準備をしすぎると時間ばかりかかってしまいます。ただ最終的なチェックは必ずしますし、大切なのは『そのリスクを押してでも挑戦したいと思える技術かどうか』です。Rehabilitation 3.0の場合は『この人(増田氏)だったら信用しても大丈夫』と確信が持てたのでその先へ進みました。ただし、チェックを飛ばしても後からリカバリーできるかどうかは、担当者の経験にかかっています」

PoCから事業化へ:社内環境整備とトップの推進力

介護用品市場は規模が1000億円程度と小さく、競合も多い領域です。積水化学にとってニッチである介護分野に挑戦するには、社内承認や関係部署との調整など、課題が多くありました。

これらの課題を乗り越える上で最も効果的だったのは、積水化学の決定権者にRehabilitation3.0の増田氏と実際に会ってもらい、現場での活動を見てもらったことです。増田氏の持つ現場での確かな実績が人としての信用を築き、実証実験を通して社内での認知度が高まっていきました。

また、本社のイノベーション推進グループの支援も不可欠な要素でした。プロジェクトチームが実証実験のフィールド探しや予算確保に苦労していた際、緑川氏が所属するイノベーション推進グループが検証の場や資金面の支援を提供。緑川氏は当時をこう振り返ります。

「社内ではまだ自前主義が根強い中で、荒浪さんは早い段階からスタートアップとの協業に意欲的な稀有な存在でした。イノベーション推進担当としては、まずは社内でそういう人を見つけて成果を出すことが大事で、成果が出れば他の人も注目してくれます。今回のRehabilitation3.0さんとの事例を共有することで、今まで連携していなかった他部署からも声がかかるようになりました。とても良い流れを作っていただけたと感じています」

加えて、新規事業の推進には、トップの強い後押しがありました。荒浪氏は、「実は主導したのは私ではなく、当時の執行役員です」と明かしています。その執行役員は「新しいことに挑戦しなければならない」とこのプロジェクトを強く推し、センサーの最終製品化やデータをネットで飛ばしアプリで活用するという、積水化学にとって初めての試みを商品化へと導きました。

積水化学は長期ビジョン実現に向けて「挑戦行動」を意識するよう社内で周知がなされていますし、挑戦できる社内風土づくりを進めています。緑川氏は「『挑戦文化』は人事制度を含めて広く浸透してきています。新規事業でも既存事業においても、挑戦することは良いことであるという文化が広まってきている」と語ります。

画期的なPoCの成果と見えてきた課題

実証実験の結果、Rehabilitaion 3.0のAIモデルの予測精度は、当初の85%程度からANSIELが取得したバイタルデータとの連携により、95%に向上。具体的な業務改善効果としても、夜間の見守り業務を83%削減、夜勤人員を2割削減という成果を達成。以前はマネージャーにしか理解されなかったANSIELの睡眠データが、スタッフにも「今日この利用者の健康状態に気を付けよう」とレポートで伝わり、即座に行動に移せるようになりました。データが具体的なアドバイスになることで、現場が格段に動きやすくなったと荒浪氏は感じています。

しかし、商品化を経て新たな課題も明らかになりました。介護現場に根強い「動きを見て覚えろ」というOJT文化や、マニュアルが読まれない実態がある中、導入先の多くで介護職員がANSIELの存在すら認識していない状況が明らかになりました。これを解決するために、増田氏はAIを使った動画マニュアルの作成と、その学習ログを介護施設経営者が管理できるDXを急いでいます。

多くの課題を乗り越えて辿り着いた商品化。今回の協業事例は、積水化学におけるスタートアップとの連携機運を勢いづけるものとなりました。緑川氏は、社内の変化をいち早く感じとっています。

「今までは『スタートアップ探索はハードルが高い』とか『自部署でやるから』みたいな雰囲気でしたが、成果が見えてきたことで、今は『一緒にスタートアップを探してほしい』とお声がけいただくことが増えてきました。今後は実ってきたものを育てながら、また新たに事業を仕込むプロセスを繰り返していく必要がありますね」

オープンイノベーションを成功させるための姿勢

「1000件に3件の成功確率」と言われるほど、実現が難しい新規事業。今回の協業を経て、それぞれの立場から、オープンイノベーションに携わる方々へのアドバイスを頂きました。

緑川氏は、「オープンイノベーションは、他人任せではいけない」と強調します。「スタートアップを紹介して終わりではなく、その先を一緒に描くまでがオープンイノベーションのあるべき姿」だと言い、スタートアップの強みや可能性を社内にしっかり伝え、お互いがどう成長できるのかを示すことの重要性を指摘しています。

荒浪氏は、「オープンイノベーションでは『何か面白い技術があったら持ってきて』という姿勢は、絶対にダメだ」と断言します。 「自分はこういうことをやりたい、この技術が必要だというビジョンを持って、スタートアップを探しに行ってください」と、自ら行動することの重要性をアドバイスしています。

一方で増田氏は、「スタートアップは一度でも失敗すると信用を失いかねない」と言います。「大企業側もリスクを取って協業可能性を探索しています。対外的な実証実験においては、相手の期待に応えるために精度向上などの努力を惜しまず、準備を徹底的に行うべきです」。また失敗を前提としないために、パートナーとなる相手の人となりを見極めることも、成功確率を上げるために必要だと述べています。

意思決定のスピードアップを促す Plug and Playの役割

大企業とスタートアップのオープンイノベーションは、それぞれのスピード感やコミュニケーションスタイルの違いから、道半ばで頓挫することも少なくありません。その仲介を務めるPlug and Playに対してどのように価値を見出しているのか、双方の立場から伺いました。

「Plug and Playさんには、日本だけでなく世界中の技術を幅広く紹介していただけるのが非常に役立っています。普段の業務でリサーチに割けるリソースは限られているので、その支援は大きいです。」(荒浪氏)

「私たちスタートアップの立場やニーズを理解してくれる人から声をかけてもらえたら、私は絶対会うんですよ。ただ個人のKPI達成のためだけに声をかけてくるようなケースもあるので、信頼できる人からの紹介が間違いないですね。良い声かけを見極める技術を早く習得できると、スタートアップとしての勝率が上がるんじゃないかって思います。」(増田氏)

Plug and Playのイノベーションプラットフォームを通じた積水化学とRehabilitation3.0の協業は、大企業が自前主義を脱却し、スタートアップの技術と柔軟な発想を取り入れることで、それまで達成できなかった成果が生まれることを示唆しています。