次世代コンピューティング × 材料化学イノベーション最前線

2025/08/28

2025年7月16日、Sakura Deeptech Shibuyaにて、Plug and Play Japan主催の「次世代コンピューティング × 材料化学におけるイノベーションの最新グローバルトレンド」が開催されました。この記事では当日の発表内容の一部とともに、次世代コンピューティング分野における国内外の注目スタートアップ6社を紹介します。

Hayata Okubo

Manager, Deeptech

開催背景・目的

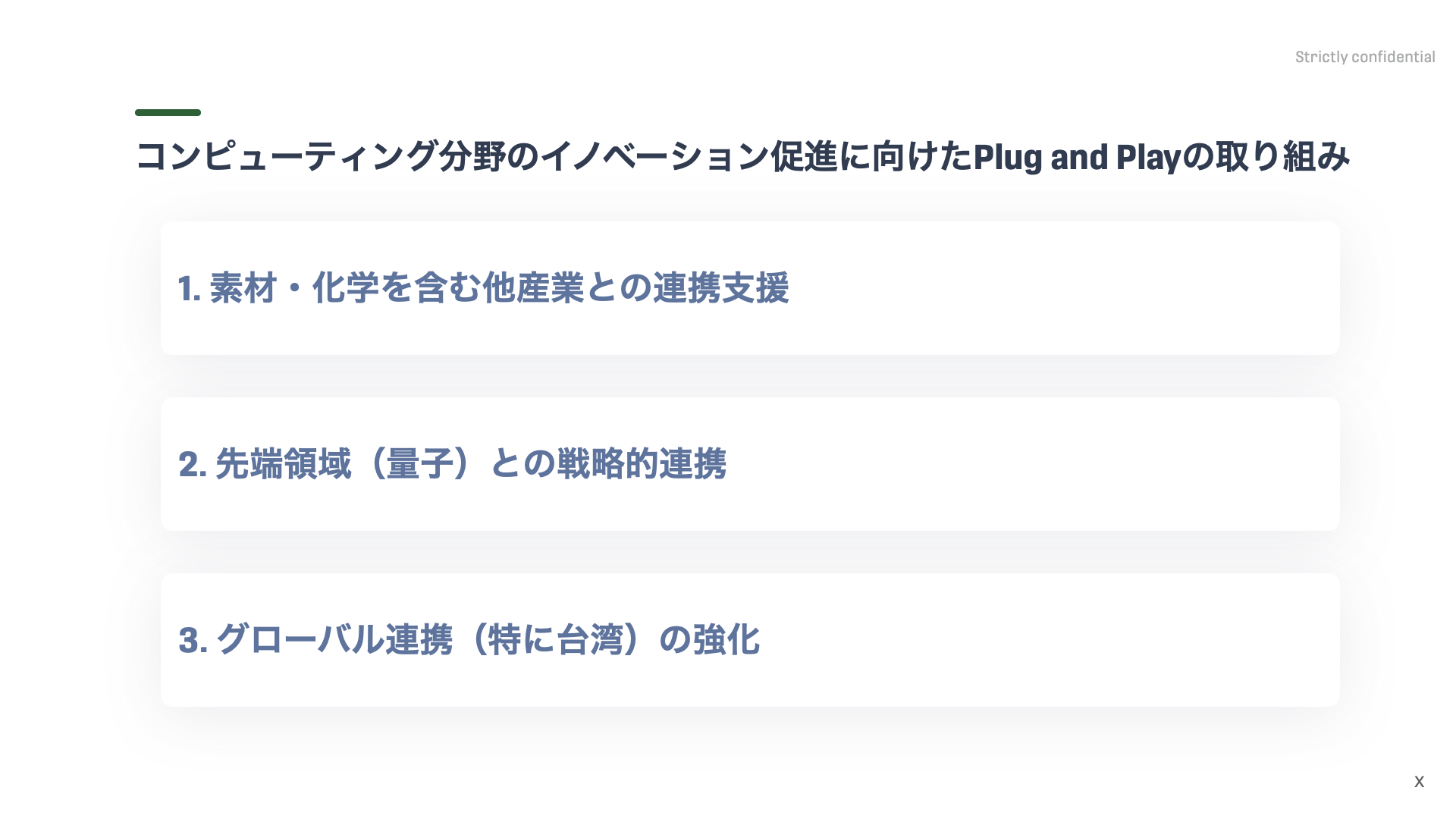

近年、コンピューティングと材料化学の相互関係はますます深まり、Plug and Playでは同分野におけるスタートアップや企業パートナーへの支援を強化しています。

キーノートスピーチ:政治とテクノロジーの融合時代

元JSR株式会社名誉会長・量子イノベーションイニシアティブ協議会 会長の小柴氏による基調講演では、国家政策と最先端テクノロジーが緊密に連動している現状と今後の戦略について解説がありました。

小柴氏は、米国財務長官の「We have to win in AI and quantum, that, if the United States doesn’t take the lead, if we don’t win, everything else doesn’t matter.」との発言を引用。米中を中心とした技術覇権争いが安全保障や経済戦略と直結する時代に突入していることを指摘し、その中でAIを含むコンピューティング分野の重要性を強調しました。

さらに、日本政府がAI・量子技術・先端材料・バイオを「国力直結分野」として位置づけている点を紹介し、「最先端材料開発や量子テクノロジーは社会基盤になる」と述べました。その上で、オープンイノベーション、グローバル連携、産官学の三位一体体制による推進が不可欠であり、企業単独ではなくエコシステム全体で価値を最大化することの重要性を強調しました。

古典コンピューティングセッション

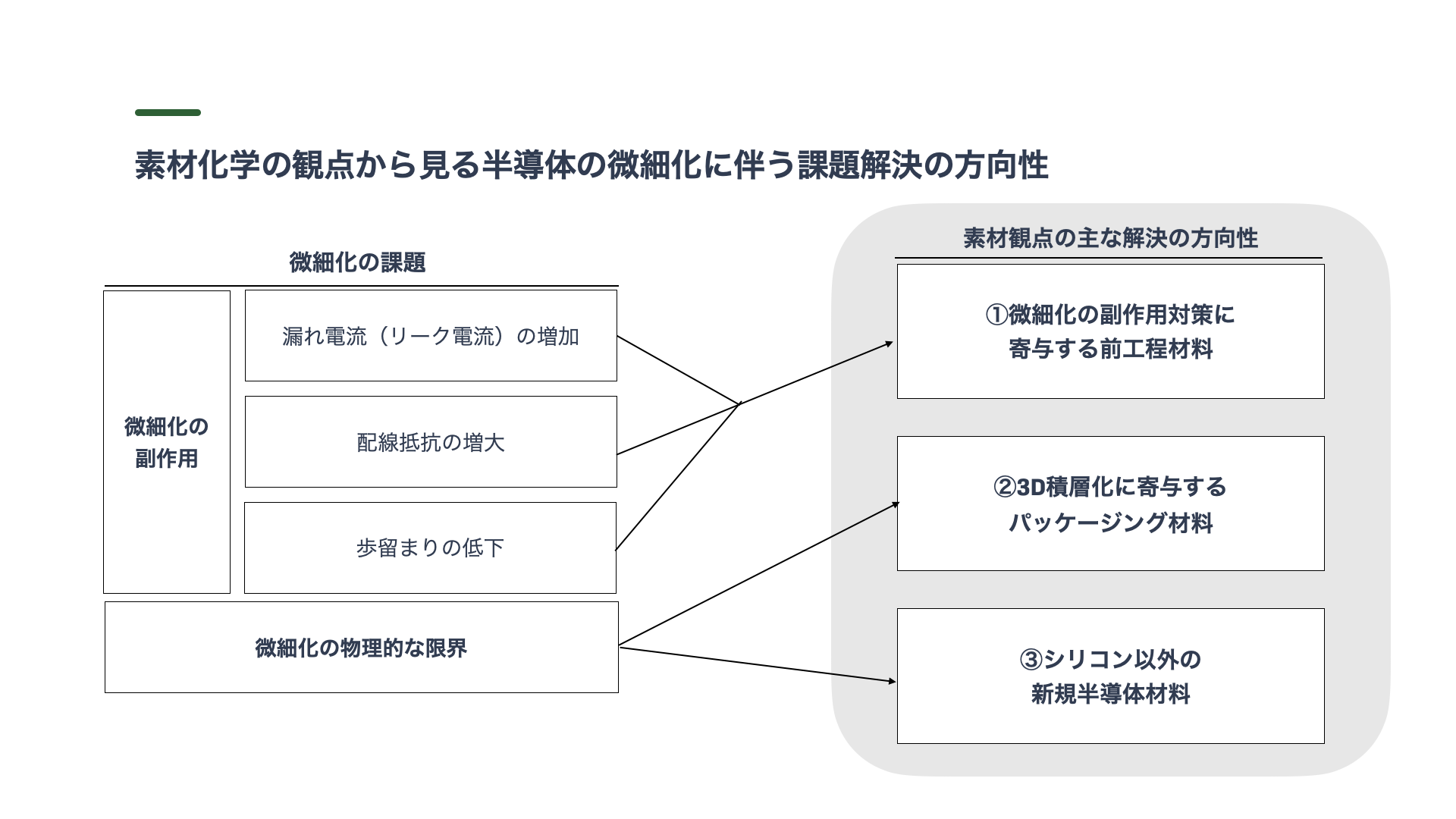

Plug and Play Japanディープテックチームの大久保から、古典コンピューティングの現状と課題の全体像が共有されました。

前工程材料の市場は大企業が寡占しており、革新的なスタートアップによる新規参入は限定的です。一方、フォトレジストやCMP材料などのプロセス材料においては、2021年にJSR社がInpriaを買収するなど、大企業によるM&A事例も存在します。

また、後工程では2.5D/3D積層パッケージ技術が注目され、低誘電材料やTIM材料を中心にスタートアップ数が増加しています。さらに、シリコンの物理的限界に伴い、次世代ロジック半導体材料としてグラフェンやカーボンナノチューブを開発するスタートアップも登場しています。

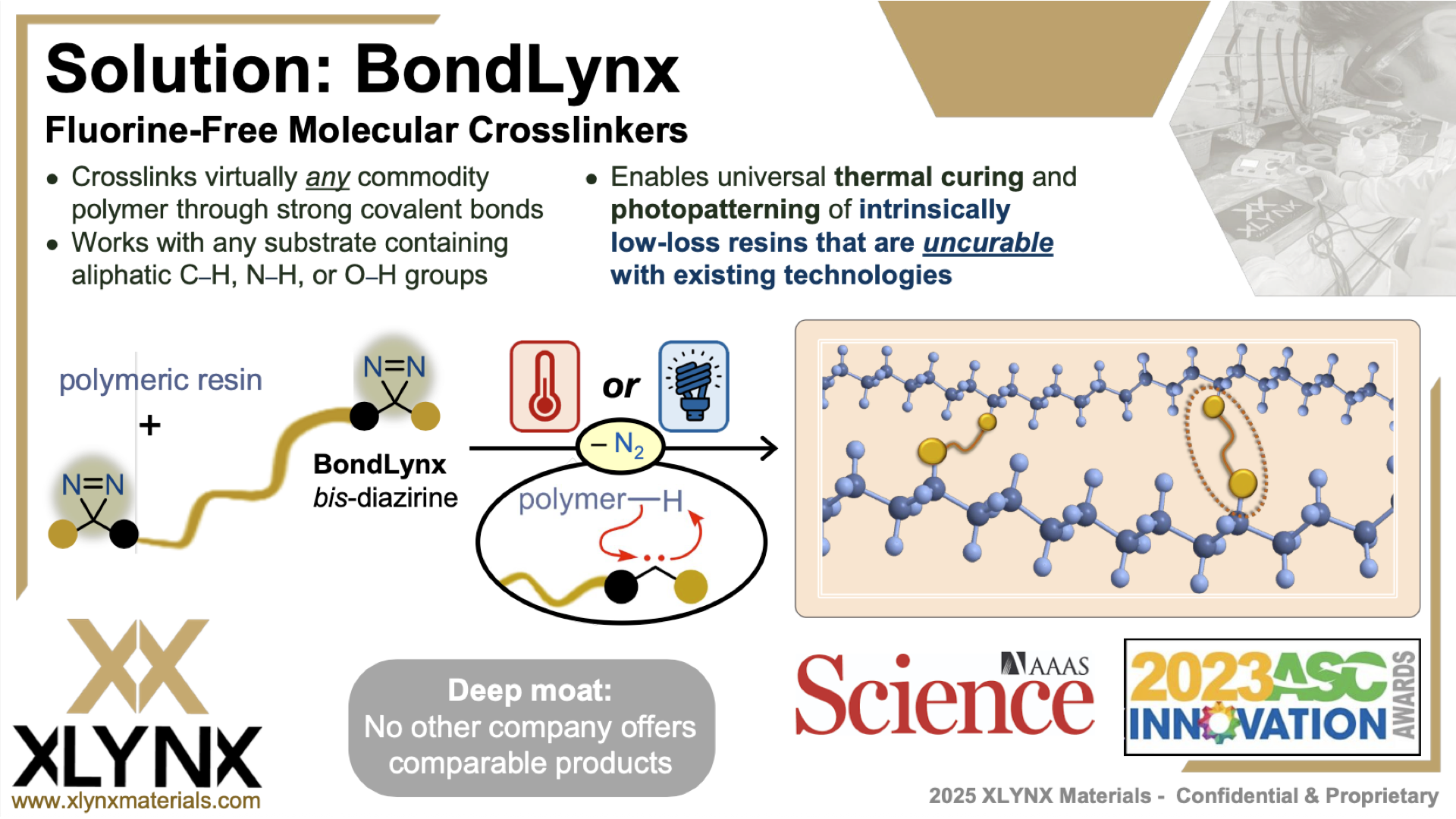

XLYNX Materials(カナダ)

XLYNX Materialsは、従来のエポキシ樹脂が抱える高誘電率による損失を解決する半導体パッケージ用材料を開発。硬化時の極性基生成を抑制する手法により、ICパッケージの小型化・高速化に不可欠な「低損失化」「信号品質確保」「高速伝送対応」を同時に実現しました。さらに、住友ベークライト子会社Primarisとの協業で、シクリックオレフィンポリマーを活用した低損失材料の半導体応用を実証し、市場優位性を確立しています。

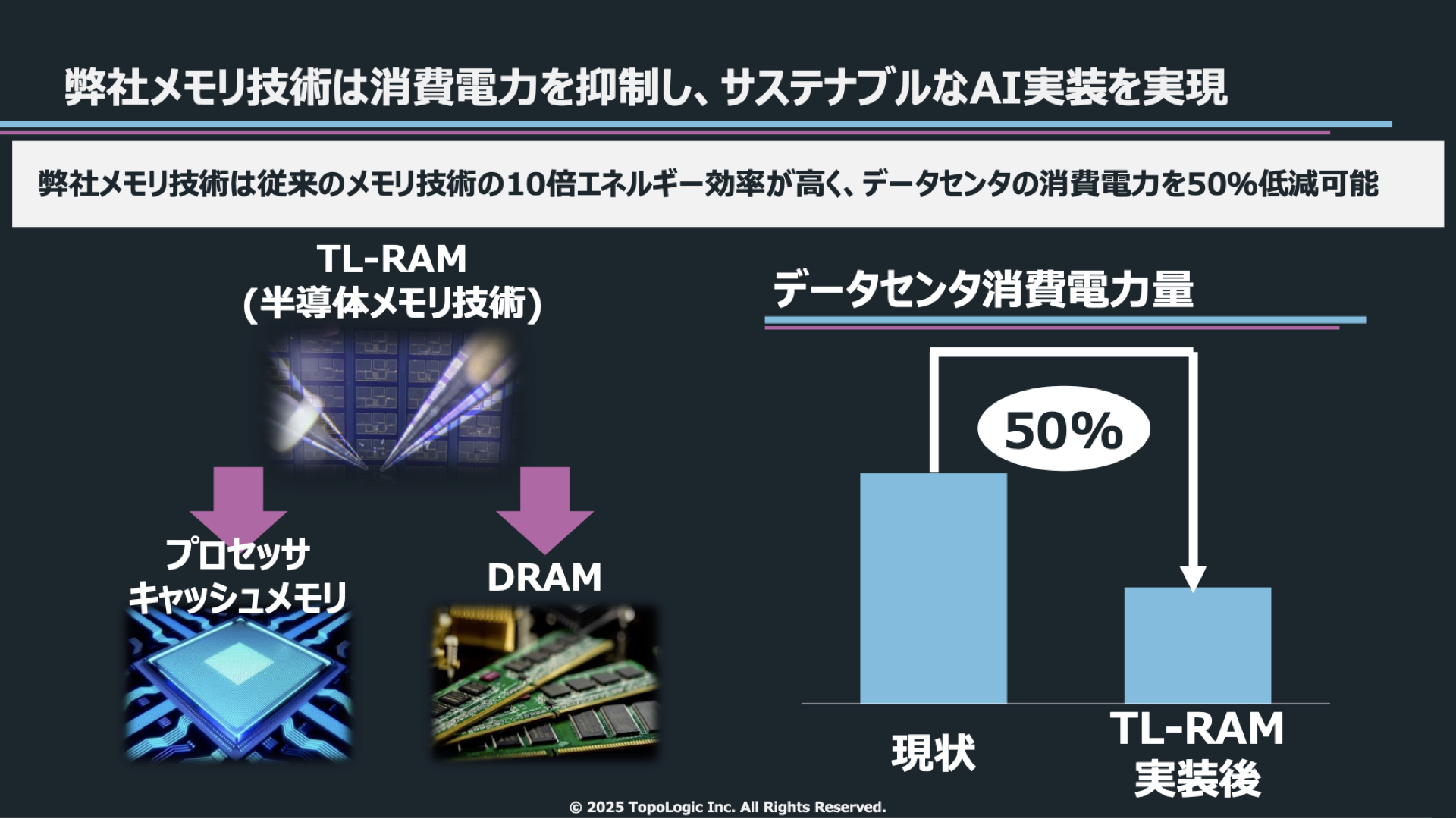

Topologic(日本)

2021年設立のTopologicは、スピンエレクトロニクス材料による次世代半導体デバイスの実用化を進める日本発スタートアップです。独自技術で電子のスピン状態を高速制御できるほか、熱エネルギーに反応して直接電圧を発生させる性質を持ち、次世代の超高速半導体メモリや高感度熱センサーの商業化に取り組んでいます。

光コンピューティングセッション

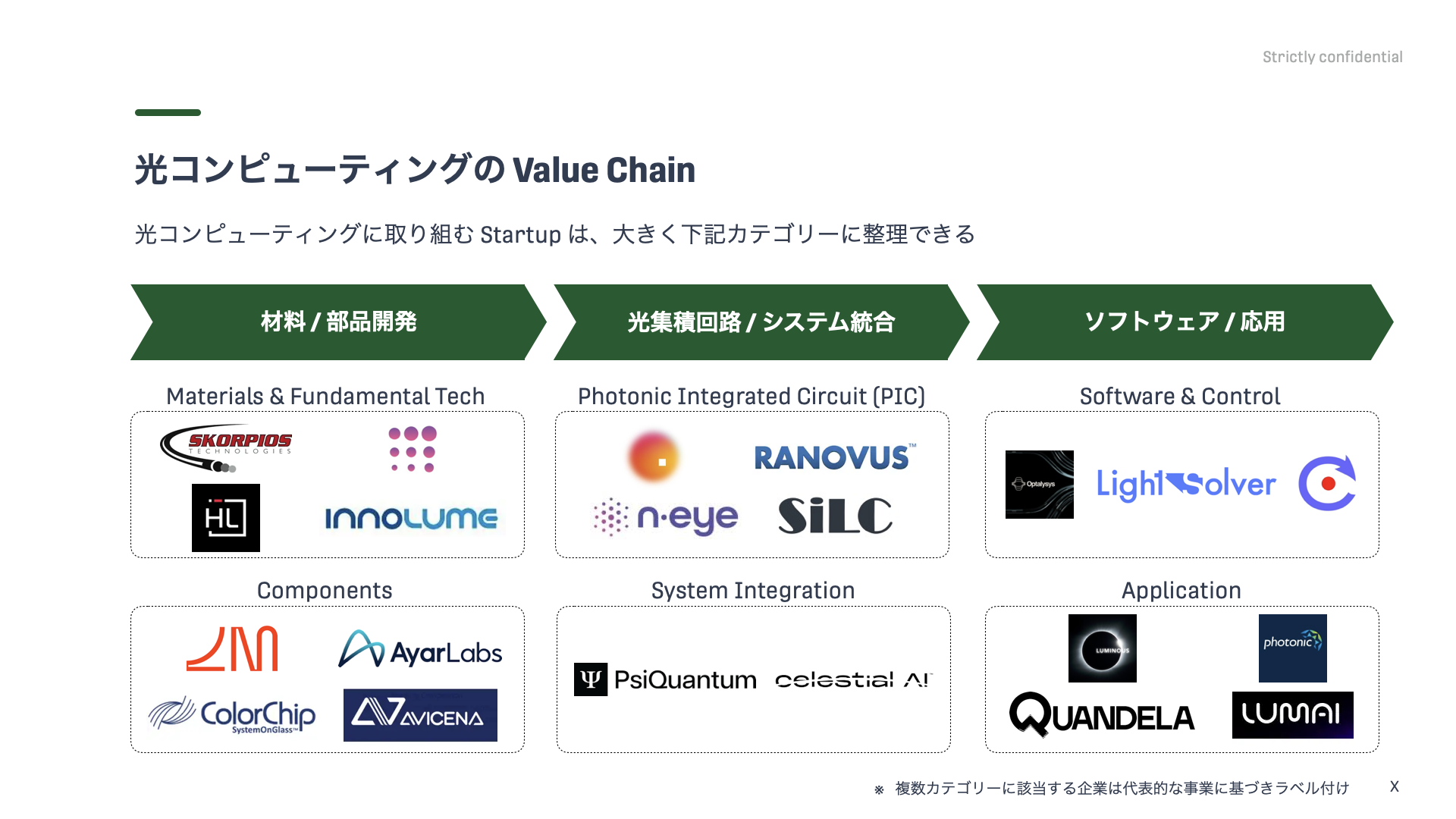

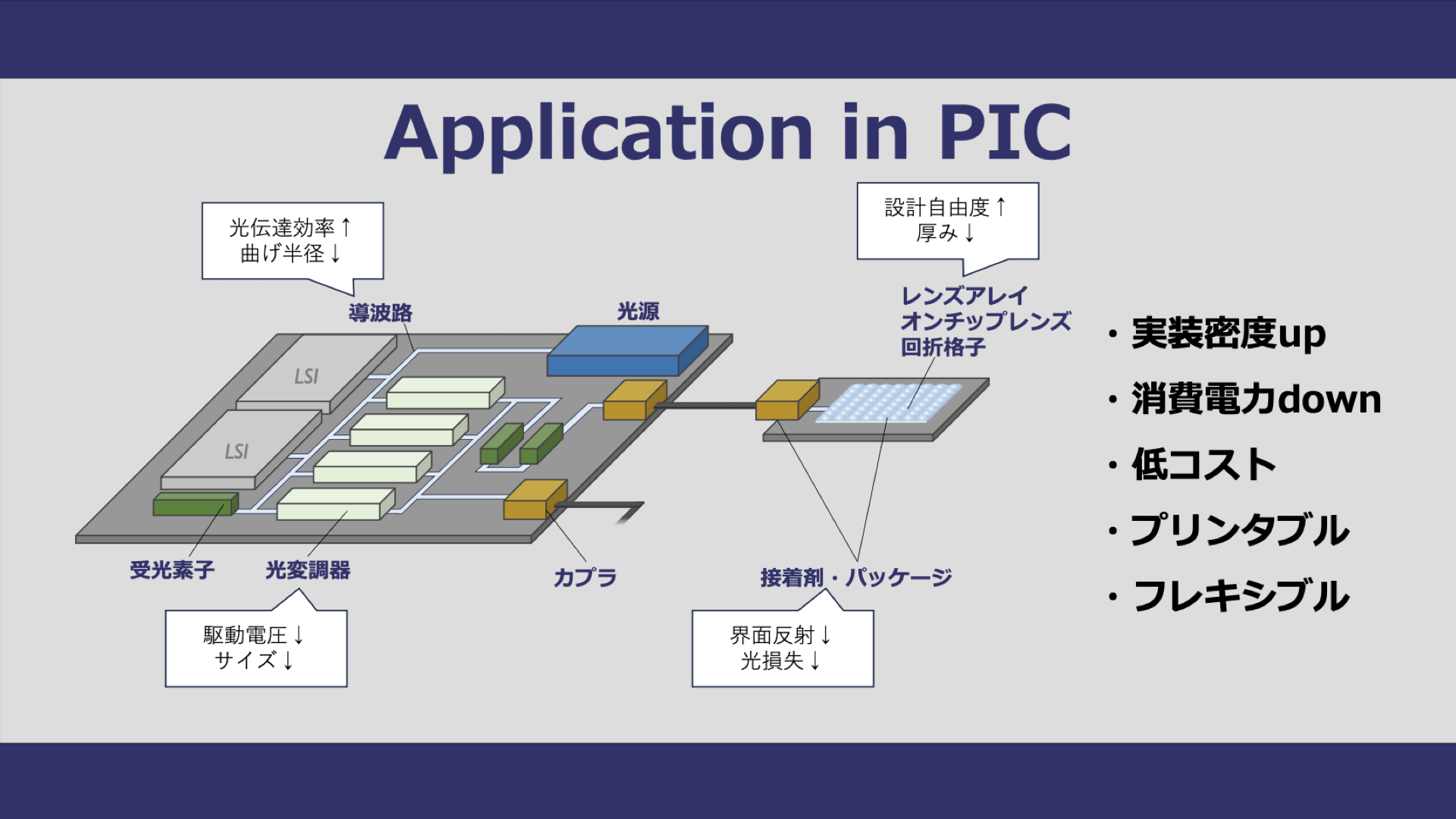

ディープテックチームの山本より、光コンピューティングの全体像が共有されました。光コンピューティングは電子の代わりに光を用いてデータ処理・伝送を行う仕組みで、桁違いの高速処理・低消費電力・大容量伝送・高信頼性といった利点があります。

AIデータセンター、エッジ端末、ゲノム解析、金融取引基盤などで特に導入効果が高く、2000年代以降は大企業に加え、材料開発・フォトニック集積回路(PIC)製造・システム統合など各プロセスにスタートアップが参入し、投資が急増しています。

ただし、ハードウェア・材料・回路設計領域は新規参入の余地がある一方で、システム統合・応用ソフトウェア・産業システム領域は成熟が進み、大企業の影響力が大きい状況です。

主な事例

- PsiQuantum:光子ベースの量子計算用チップを開発し、大規模産業応用可能な量子コンピュータの実現を目指す。

- Salience Labs:AI向けの高帯域・低遅延フォトニクススイッチを開発。CMOS技術との互換性を活かしたハイブリッド製造にも取り組む。

光コンピューティングの材料課題

光損失の最小化が大きな課題であり、高信頼性・高性能な光学材料の選定が成否を左右します。出力光パワーの増加は性能向上に有効ですが、過剰に高めると非線形効果による不安定化リスクがあるため、「耐パワー材料開発」と「ロス低減設計」の両立が求められています。

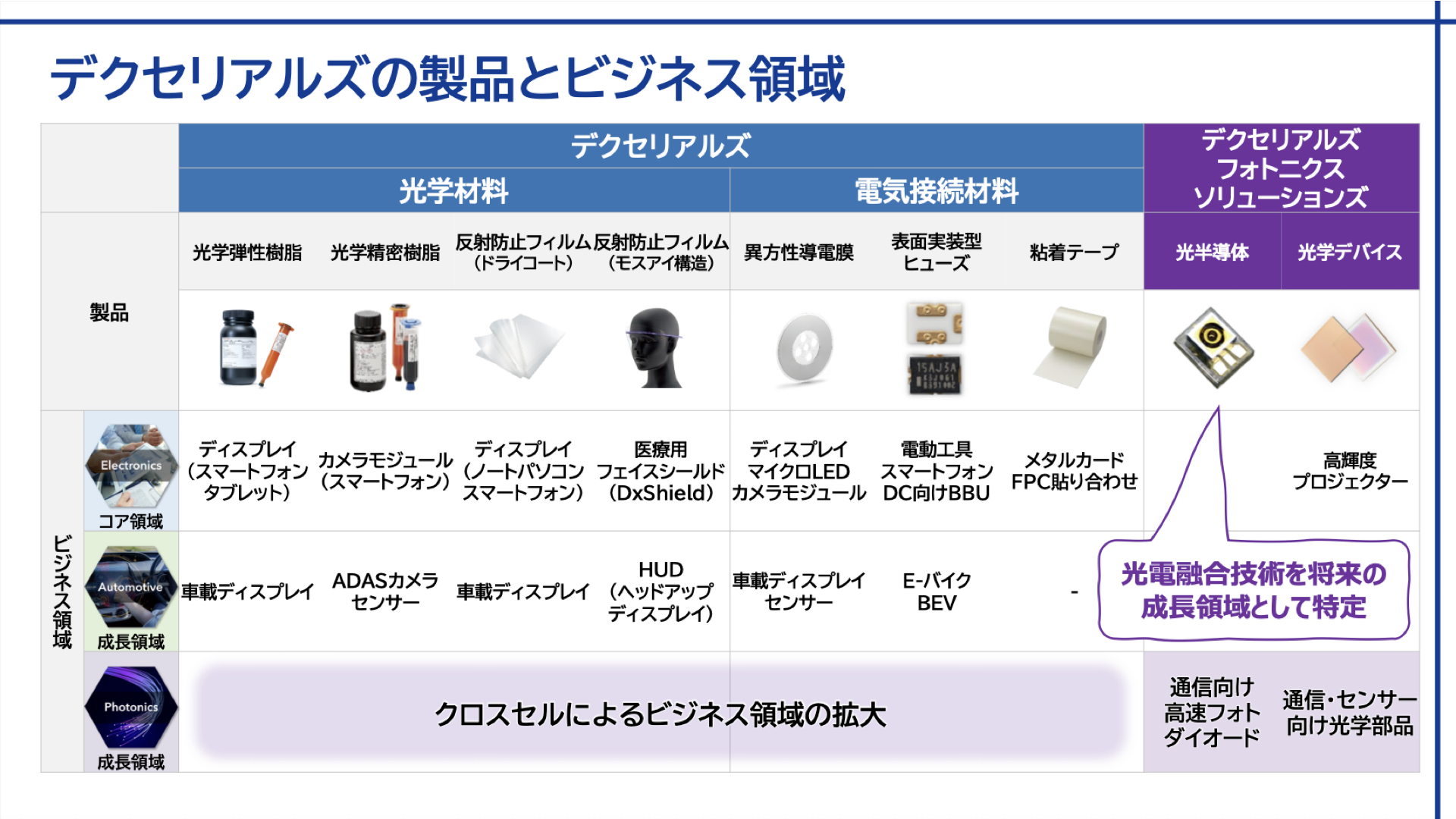

Dexerials(日本)

ディスプレイ用光学材料や次世代通信分野で知られるDexerialsは、近年「光電融合」領域に注力。スマートフォンや車載用ディスプレイ接着剤の光学弾性樹脂(SVR)で業界トップシェアを誇り、高耐熱・高信頼性を両立しています。京都セミコンダクター買収を契機に、無機光学コーティングや光半導体領域へ参入し、データセンター向け通信デバイスにも本格展開を進めています。

NanoChemix(日本)

NanoChemixは高機能ナノ粒子フィラーによる光学樹脂の革新を目指すスタートアップです。TiO₂やZrO₂などの高屈折率ナノ粒子を均質に分散させ、高屈折率と高透過性を両立。これにより、光導波路や高精度レンズなど光コンピューティングに求められる部材設計を可能にし、端末の小型・軽量化に貢献しています。

量子コンピューティングセッション

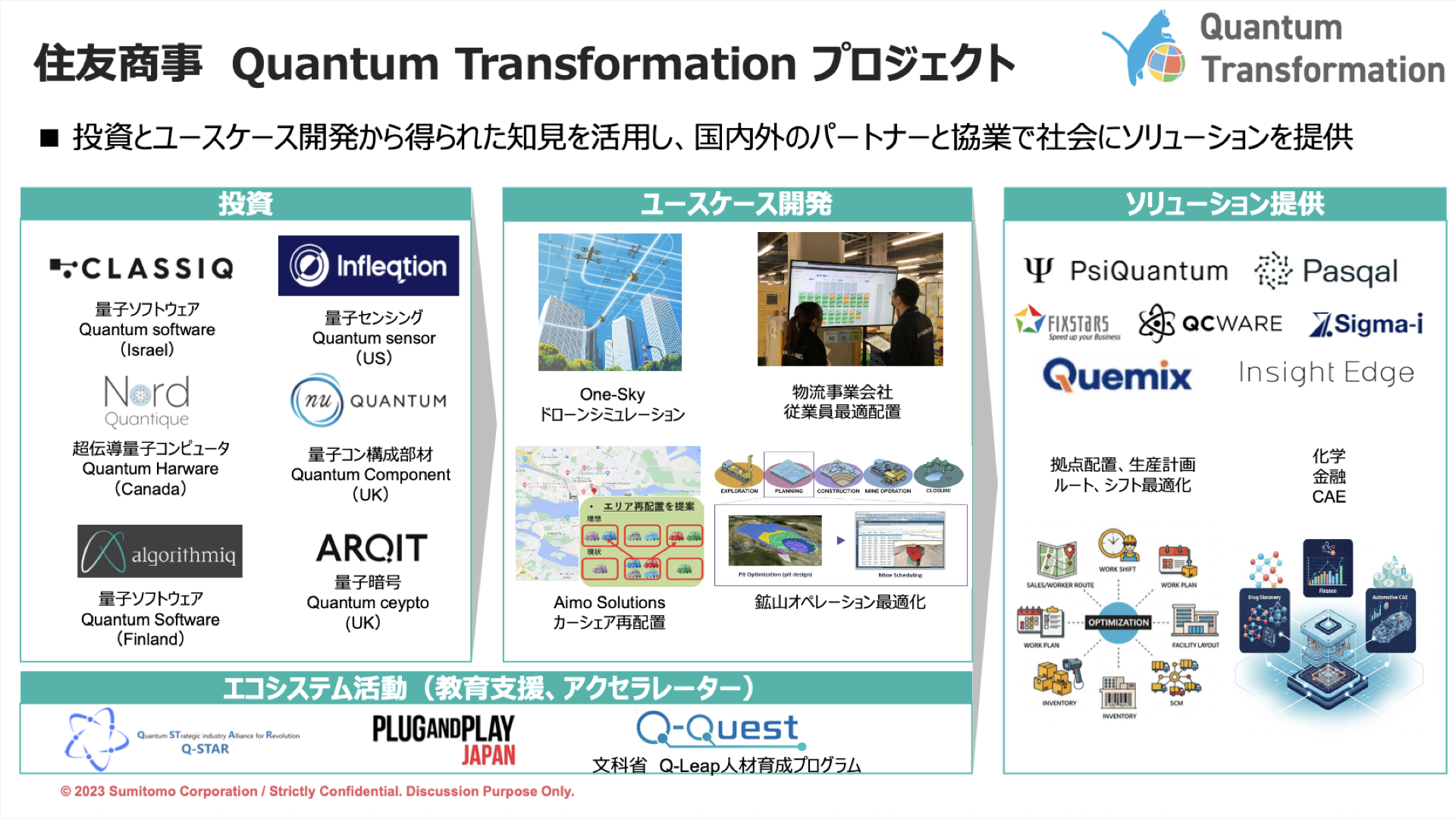

住友商事の投資戦略

住友商事 デジタル戦略推進部 QXチームリーダー岡崎氏は、同社の量子技術投資戦略を紹介しました。2020年からCVCを通じ、特にソフトウェアやアルゴリズムのスタートアップ投資を開始。古典コンピュータ産業が最終的にソフトウェアが利益を独占した歴史的背景から、量子分野でも同様に「ソフト・アルゴリズム・プラットフォーム」が産業の中心になると分析しています。

また、ハードウェア方式が確定していない現段階では「複数方式に分散投資しつつ、特定分野に集中投資する」戦略を採用し、リターンの最大化を図っています。

Quemix(日本)

Quemixは誤り耐性量子コンピューティング(FTQC)専業のソフトウェア企業です。量子化学・材料シミュレーション、量子AI応用などを独自に開発し、産業応用に向けた実証を進めています。特にホンダとの共同研究では、従来の古典計算機では不可能だった電池材料のX線吸収スペクトルを、イオントラップ型量子コンピュータとFTQCアルゴリズムで再現することに成功しました。

さらに「量子コンピュータ出力の効果的抽出」という未解決課題に世界で初めて解法を提示し、実用化への道筋を示しました。

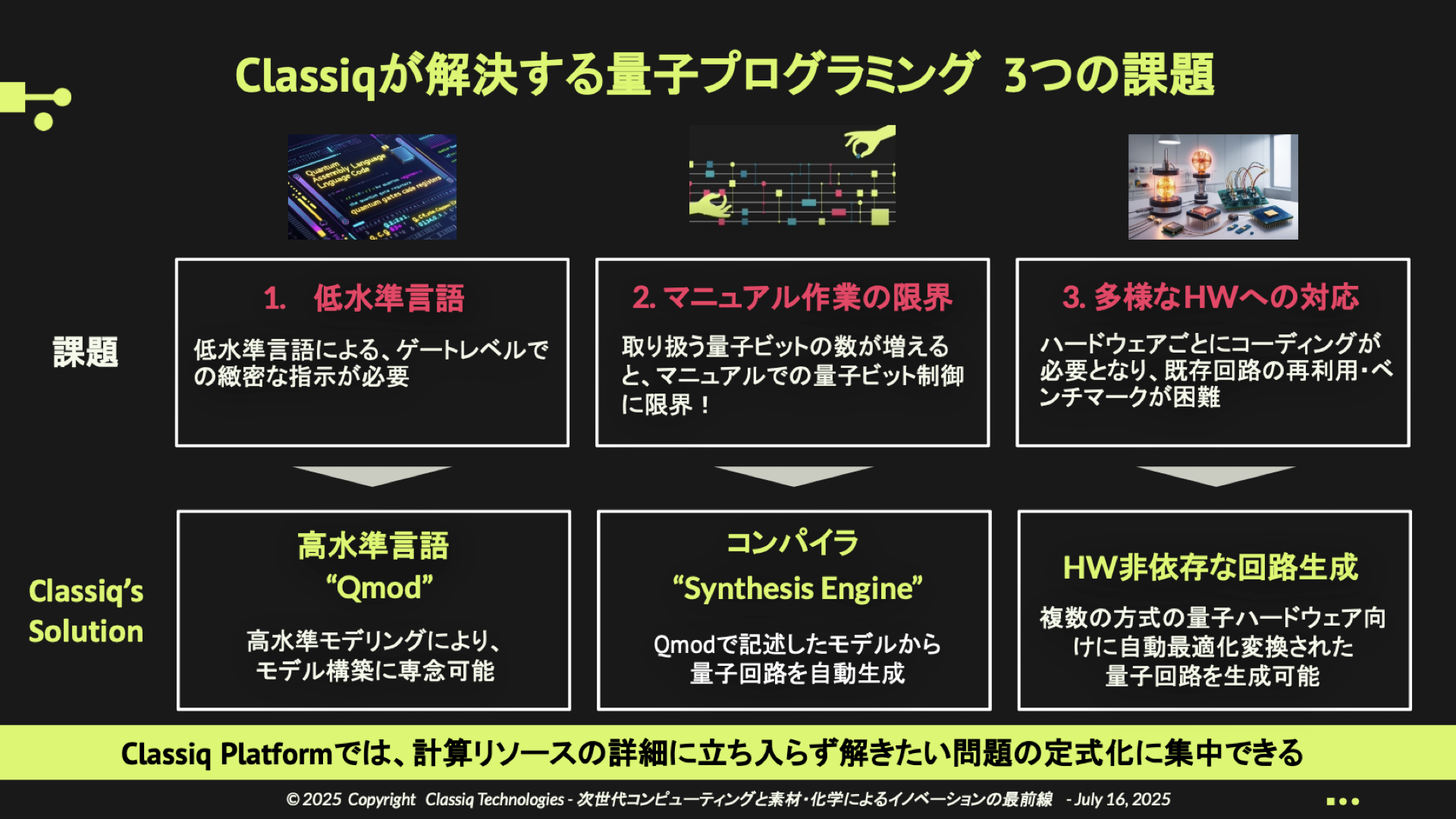

Classiq(イスラエル/日本)

Classiqは「高水準量子プログラミング言語・自動回路生成コンパイラ」を開発。従来の低水準記述をPythonのような言語で表現可能にし、開発効率を大幅に向上させました。SoftBankや理研との協業では計算ステップを90%削減しつつ精度を維持。IBM、IONQ、QuEraなど複数ハードウェアに対応するプラットフォーム統合の重要性を示しました。

パネルディスカッション

古典、光、量子分野の専門家によるパネルディスカッションでは、大企業における新規事業開発の課題と機会について議論されました。

特に以下の点が強調されました:

- 日本・シンガポールにおける深刻なデータセンター電力インフラ不足が導入のボトルネック

- 発生熱の削減だけでなく、回収・再利用を可能にする冷却・熱マネジメント材料技術への期待

- 光コンピューティング分野で日本の材料メーカーが新サプライチェーンの主要地位を狙える可能性

- DACなど気候変動対策で材料技術の重要性が増す中、量子計算による材料設計の高速化が進展

また、「ROIが不確実で社内合意形成が難しい」という多くの企業の課題に対し、「社内キーパーソンの発掘、外部とのネットワーク強化、具体的成果の可視化」が推進のカギになるとの議論も交わされました。

まとめ・今後の展望

本イベントを通じて、古典計算の物理的限界を超える取り組み、新材料による光・量子計算の実装加速、データセンターの省電力化・高信頼化など、すべての分野において材料技術の進歩が成功の鍵であることが再認識されました。

また、AIやデジタルツインを活用した「アクセラレーティッド・ディスカバリー」が活発化し、次世代コンピューティングが材料科学に与える影響の大きさが改めて示されました。

今後、日本の材料化学産業は既存素材の供給にとどまらず、革新的な計算技術を取り入れたグローバル競争力のある素材開発を主導していく必要があります。さらに、地政学リスクやサプライチェーン課題を踏まえ、国際的な技術連携を進めることが安全保障上のレジリエンス強化にも直結することが提唱されました。

以上のように、本イベントでは素材・材料・設計技術の革新が次世代コンピューティング分野全体の成長を支える鍵であるとともに、社会全体の持続的発展および安全保障の観点からも極めて重要なテーマであることが再認識されました。

Plug and Playは今後も本分野におけるオープンイノベーションを推進してまいります。

参加企業:住友商事株式会社、株式会社デンカ、Classiq Technologies Ltd.、東洋紡株式会社、味の素株式会社、日本板硝子株式会社、電源開発株式会社(J-POWER)、株式会社大気社、株式会社Quemix、グローバル・ブレイン株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社、カナデビア株式会社、SBIインベストメント株式会社、一般社団法人Q-STAR、株式会社SCREENホールディングス、デクセリアルズ株式会社、株式会社クボタ、京セラ株式会社、Pangaea Ventures Ltd.、東洋紡エムシー株式会社、株式会社レゾナック、株式会社AIST Solutions、旭化成株式会社、株式会社日立製作所、帝人株式会社、株式会社ファイントゥデイ、エヌ・ティ・ティ株式会社(NTT)、クオルガ株式会社、株式会社アイシン、株式会社島津製作所、ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター株式会社、日本貿易振興機構(JETRO)、CScapital株式会社、東京応化工業株式会社 他多数