MaaS(マース)とは?事例や課題、2025年以降の展望を解説

2025/03/31

未来の移動手段を変革する可能性を秘めた次世代の交通サービス「MaaS(Mobility as a Service)」。都市部の渋滞解消や地域課題の解決といった点が期待され、メルセデス・ベンツのCASE戦略の発表や、初期のMaaSアプリ「Whim」が登場した2017年ごろより注目されています。

かつて話題になったMaaSは、2025年を迎える今、どのような進展を遂げているのか。本記事では、MaaSの基本概念や国内外の実例、現状の課題、そして将来に向けた展望を網羅的に解説します。イノベーション最前線の情報も交えて、MaaSの未来について再考していきましょう。

1. MaaS(マース)とは?

MaaSとは鉄道やバスをはじめとしたすべてのモビリティサービスを一つに統合し、移動に係るサービスをワンストップで提供するものです。MaaSは単なる交通手段の統合に留まらず、AIやビッグデータ技術を活用し、私たちの日常の移動体験を根本から変える可能性を秘めています。

従来、各交通手段ごとに異なるアプリやチケットが必要でしたが、MaaSは異なる事業会社を組み合わせたルート検索、予約、決済を一括で行えるため、通学や通勤、旅行時の手間を大幅に軽減します。

たとえば、スマートフォン一台で最適な移動ルートと運賃が瞬時に把握でき、時間と費用の節約が実現します。スマートフォン一つで、あらゆる交通手段をシームレスにつなぎ、誰もが自由に移動できる社会がMaaSの描く未来図と言えます。

・MaaSにおける到達レベル

新しい移動のあり方を提供するMaaSですが、各交通手段の連携はどこまで進めばMaaSが完成したと言えるのでしょうか。スウェーデンのチャルマース大学の研究者はMaaSにおける到達レベルを定義しており、レベル0からレベル4までの5段階に分かれ、それぞれが異なる統合度合いを示しています。

レベル0 各交通事業者の統合がなく、それぞれの交通手段・移動サービスが独立している状態 レベル1 情報が統合され、料金や所要時間といった交通情報をアプリやサイトで一括提供、移動手段の候補をわかりやすく提示される状態。 レベル2 予約や決済がワンストップで行えるようになり、目的地までに利用する交通手段・移動に関する検索から予約、決済をスマホアプリなどでまとめて行える状態。 レベル3 交通事業者間の連携が進み、料金体系の統合(例:定額乗り放題など)が実現され、より自由度の高い移動が実現された状態。 レベル4 国や自治体がMaaSを都市計画や政策に組み込み、一体的に推進する段階。 現在世界におけるMaaSにて、レベル4を実現している事例はないと言われていますが、MaaSレベル1~2はSuicaやPASMOといった交通系ICカードの決済から、Google MapやNAVITIMEなどの経路検索アプリなどで実現されています。MaaSレベル3においては、東京フリーきっぷに代表される一日乗車券など、有効期限内に定額で鉄道やバスが乗り放題になるといった形で、一部地域や事業者の中において実現されている状況にあると言われています。

・フィンランド発、MaaS初期のコンセプト

MaaSの考え方はフィンランドで初めて生まれました。フィンランドでは、一人当たりGDPが高くIT企業が盛んな一方、高齢化社会や脱炭素化へのシフトチェンジといった社会変化から、効率的かつ柔軟な移動手段へのニーズが高まっており、多面的な交通改革が急務だったのです。

そこで、政府は2018年に交通関連法を改正し、異なる事業者間でデータをやり取りしやすい仕組みを整備。スタートアップ企業を積極的に支援する風土も相まって、初期のMaaSアプリ「Whim」が誕生しました。ユーザーは出発地と目的地を入力するだけで最適なルートと料金を自動計算し、ユーザーにとって使いやすい移動手段を提供しました。このシンプルなアイディアが、世界各国でMaaSの基本コンセプトとして広がるきっかけとなりました。

・日本におけるMaaSの取り組み

高齢化社会や公共交通の維持など多面的な課題を抱えている日本も、国土交通省のもとMaaSを推し進めています。「日本版MaaS推進・支援事業」では、北海道十勝地域や沖縄県八重山地域などを先駆的モデルに選定し、多様な実証実験を支援。バスやタクシー、ライドシェアなどを統合するアプリを開発し、乗換案内やキャッシュレス決済を一元化する仕組みを導入しています。また、こうした取り組みは、観光地のDXや地方高齢者の外出支援など、人々の生活に直結した課題解決を目指しており、日本国内でのMaaSは単なるモビリティサービスの統合だけでなく、地域課題のソリューションの一つとして考えられています。

2. 世界的に拡大するMaaS市場規模

フィンランドをはじめとしたヨーロッパでの事例とともに話題になったMaaSですが、今後のMaaS市場規模はどのように変化していくのでしょうか。本章では、世界と国内で急速に拡大しているMaaS市場の現状と今後の見通しについて、具体的な数値や実例をもとに解説します。まずは、現状の市場規模から見ていきましょう。

・世界のMaaS市場は拡大傾向

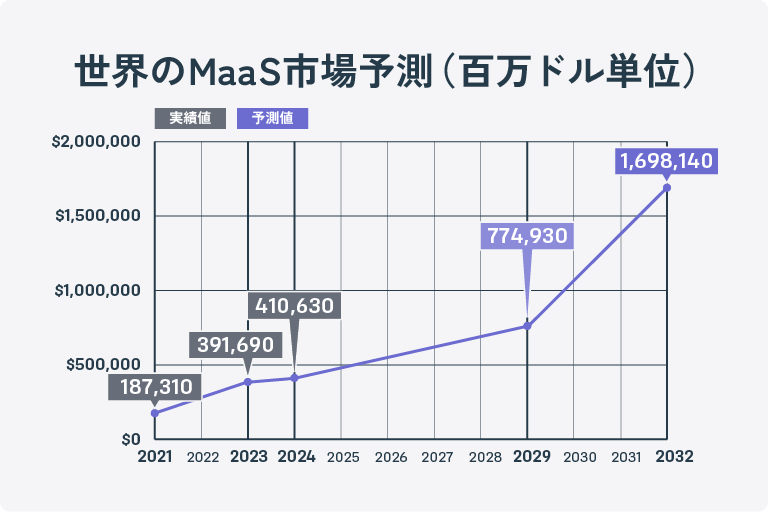

※Fortune Business Insightsのレポートの数字を引用して作成(データ:2025年)

Fortune Business Insightsの最新レポートによると、2021年の世界のMaaS市場規模は約1,873億米ドルと評価され、2024年には約4,106億米ドル、2032年までには16,981億米ドルに達する見込みであり、実際には着実な拡大傾向を示しています。

その背景として、欧州や北米を中心に、規制緩和や公共交通機関のデジタル化、さらには電動化の推進が挙げられます。フィンランド、ドイツ、スイスなどでの事例は、統合型交通サービスの普及に大きく寄与しており、利用者数の増加が市場のさらなる拡大を後押ししています。

また、これらの取り組みは、持続可能な社会づくりに向けた動きとしても評価され、各国で今後の投資が活発になることが予想されます。

・日本国内のMaaS市場も成長

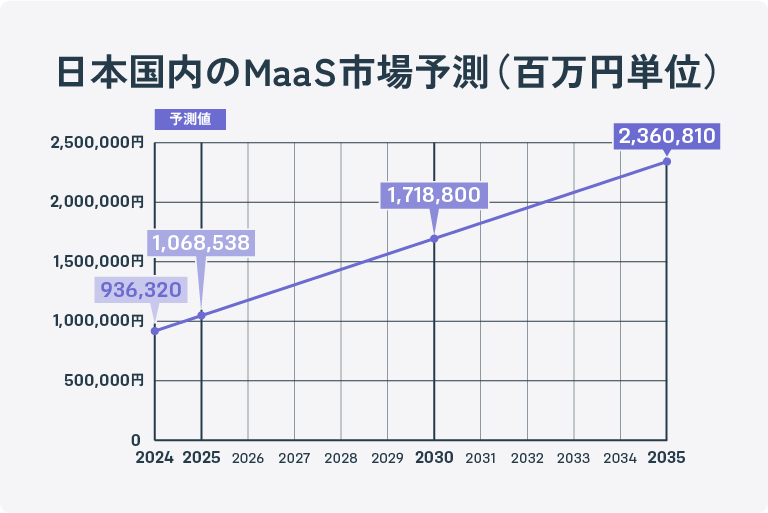

※株式会社矢野経済研究所のレポートを引用して作成(データ:2023年)

また、日本国内においても、都市圏を中心にMaaS市場は着実な成長を見せています。株式会社矢野経済研究所の調査では、2021年の国内市場規模は約4,906億円とされ、2030年には約1兆7,188億円、2035年には2兆3,608億円にまで拡大すると予測されており、MaaSの拡大は着実に進んでいます。

トヨタの「my route」や関西地域の「KANSAI MaaS」といった実証実験は、民間企業と行政が連携することで、都市部だけでなく地方における交通課題の解決にも寄与しています。さらに、人口減少や高齢化で若者の数が減少、都市に人口が集中する中でドライバー不足といった課題がある日本において、諸問題を解決するため、国土交通省が積極的な支援策を打ち出しています。具体的には、キャッシュレス決済・デジタル化の推進や混雑情報の共有基盤を作るなどの支援が、市場の安定成長を支える重要な要因となっています。これらの取り組みにより、日本のMaaS市場は今後も堅実に拡大し、より便利で持続可能な移動システムの実現へと繋がることが期待されます。

3. MaaSの課題

世界的に市場規模の拡大が予想されるMaaSですが、前述した通り現在MaaSの最終形態であるレベル4(政策の統合レベル)に至っている事例はないと言われています。その理由として、データ共有基盤の整備不足や地域特有の課題との調和が不明瞭な点などが挙げられます。さらに、企業間の連携と競争のバランス、そして国や地域ごとに異なる法規制が、統一プラットフォームの実現に大きな障壁となっています。

こうした状況を踏まえ、本章ではMaaSの実現に向けた現実的な課題を、具体例を交えて詳しく解説していきます。まずはデータ共有基盤における課題点から見ていきましょう。

・データ共有基盤の整備不足

MaaSの実現には、バス、タクシー、カーシェアなど各交通事業者の運行情報や利用データをリアルタイムで連携させる仕組みが不可欠です。しかし、各社が異なる仕様データを管理・運用している場合、利用者へ最適な案内ができず、MaaSの本来の効果が十分に発揮されません。ヨーロッパでは、イギリスの交通機関であるTransport for London(TfL)がデータをオープン化するなど先行事例も生まれてきており、日本でも各事業者間のデータ統合が一部進んでいますが、完全にシームレスな移動体験を提供するレベルには至っていないのが現状です。MaaSを実現する上で、今後ヨーロッパを中心とした先行事例などを参考に、国際標準のプロトコルやAPI連携を積極的に取り入れたデータ中継基盤の整備が、業界全体で必要になります。

・法規制の整備の難しさ

上記のようなデータ共有を実施する上で障壁として挙げられるのが、国や地域ごとに異なる交通規制や個人情報保護法の不統一にあります。例えば、EUではGDPR(General Data Protection Regulation)により個人データの利用が厳しく制限される一方、米国では規制が比較的緩やかで、リアルタイムデータの共有が進みやすい状況です。このため、英国のTransport for London(TfL)のオープンデータプロジェクトやドイツのDeutsche Bahnが採用する統一APIのような仕組みを、EU全体で一律に導入することは容易ではありません。日本においても、国土交通省が中心となり、交通分野のデジタル化やデータ活用を促進する政策・ガイドラインが整備されつつあります。これらの制度改革や政策パッケージが、各交通事業者間のデータ連携を強化し、統一プラットフォームの構築に向けた基盤となることが必要とされています。

・協調と競争のバランスの難しさ

上述したように、MaaSの実現には、複数の企業や自治体がひとつのプラットフォーム上で連携することが求められますが、各社は自社の利益やブランド戦略を守るため、情報共有や協力に対して慎重な姿勢をとることが多いです。たとえば、新興のライドシェア企業がより良いサービス提供を目指す一方、大手タクシー会社は自社のビジネスモデル維持のためにデータの共有を渋る場合があります。こうした対立を解消するためには、政府や業界団体が仲介し、共通のルールを整備することが重要です。各社が互いに利益を享受できるWin-Winの関係を築くことが、MaaS普及の大きな鍵となるでしょう。

・地域ごとに特有の課題が存在

また、MaaSは、都市部と地方で交通環境や利用者のニーズが大きく異なるため、同一のサービスモデルをそのまま適用するのは難しいという現実があります。都市部では公共交通機関が充実し、選択肢も多い一方、地方ではバスやタクシーの本数が限られており、利用可能なサービス自体が非常に少ない場合が多いです。たとえば、東京のような大都市では乗り換えアプリが多様な選択肢を提示するのに対し、地方の小さな町ではサービスが極端に限られているため、利用者がMaaSの恩恵を十分に感じられない可能性があります。こうした状況を改善するには、地域ごとの特性を十分に考慮した柔軟なシステム設計と、地方自治体との密な連携が不可欠です。

4. MaaSのメリット

ここまでMaaSの定義から市場規模、実装における課題を見てきましたが、MaaSを実装することでどのようなメリットがあるのでしょうか。ひとつのアプリで複数の交通手段が統合され、利用者が最適なルートをすぐに把握できる仕組みは、ユーザーの利便性を向上させるだけでなく、都市部での渋滞緩和策や地域課題の解決など様々な出口が考えられています。本章では、MaaSがもたらすメリットについて、解説すると共に、MaaSが未来の交通システムにどのような影響を与えるのか、その可能性を一緒に見ていきます。

・ワンストップで最適な移動手段を提供

まず一つ目に挙げられるのが、移動における利便性の飛躍的な向上です。MaaSプラットフォームは、電車、バス、タクシー、ライドシェア、カーシェアなどさまざまな交通手段をひとつのアプリにまとめ、利用者が目的地までの最適なルートを一括で検索、予約、決済できる仕組みを提供します。たとえば、東京の自宅から旅行で沖縄の宿泊施設まで移動する利用者が、自宅からバス>鉄道>飛行機>鉄道といった経路を辿り目的地を目指す場合、それらの最も効率的なルート検索、予約、決済などをシームレスに利用でき、移動時間の短縮とストレスの軽減が実現することができます。このようなワンストップサービスは、利用者が複数のアプリを切り替える手間を省き、利用者のニーズに合わせたルート提案をすることが可能になるのです。

・都市部の交通渋滞解消に寄与

次に、交通渋滞の解消に貢献する点が挙げられます。都市部では自家用車の多用により渋滞が深刻な問題となっていますが、MaaSは公共交通機関やシェアリングサービスを積極的に活用することで、車の利用を抑制する効果が期待されます。たとえば、川崎・箱根観光 MaaS 実証実験では、電車やバス、タクシー、シェアサイクルなどを組み合わせた複合経路検索と、「デジタル箱根フリーパス」や特急券の予約・購入サービスなど、さまざまな電子チケットを購入できるサービスを導入し、公共交通利用促進による渋滞解消などの成果を上げています。こうした仕組みは、都市の混雑緩和だけでなく、環境負荷の軽減にも直結し、持続可能な都市づくりに貢献している点が評価されています。

・交通弱者や地域課題へのソリューション

さらに、高齢者や障がいをもつ方、または過疎地域に住む人々へのソリューションとして展開することも可能です。MaaSはオンデマンド交通サービスや自動運転シャトル、地域密着型のライドシェアリングを通じて、柔軟な移動手段を提供することにより、交通弱者の生活の一助となります。例えば、地方の小さな町では、従来のバス路線の減少を受け、スマホ一つで呼べるオンデマンド型シャトルが導入され、住民の生活の質向上に寄与しています。さらに、キャッシュレス決済や音声案内の充実により、操作に不慣れな高齢者も安心して利用できる工夫がなされ、すべての人々にとって使いやすい移動環境が実現されつつあります。これにより、交通弱者への支援が地域全体で広がり、社会的包摂が進む効果も期待されます。

5. MaaSのデメリット

様々なメリットがあるMaaSですが、一方でデメリットも存在します。移動のあり方を変えるMaaSには、従来の自動車産業のシステムを一新する必要性や、ひとつのシステムに依存することで生じる安全面でのリスク、さらには初期導入時の大きなコストや運用負担など、現場では様々な問題点が予想されます。本章では、MaaSの普及に伴う課題や懸念点について詳しく解説します。

・従来の自動車産業に対する大きな変革の要求

まず一つに挙げられるのが、既存産業の変革が必至になる点です。従来の自動車産業は、各メーカーやタクシー会社、公共交通機関がそれぞれ独自のシステムやルールに基づいて運営され、既存の利益やブランド戦略を守る体制が整っています。しかし、MaaSはこれらを一新し、すべての交通手段を統合するため、従来のビジネスモデルや組織文化に根本的な変革を求めます。こうした変革は、単なる技術革新だけでなく、業界全体での協力体制の再構築、さらには政策支援も合わせた多面的な取り組みが不可欠であり、短期間で実現するのは非常に難しい課題となっています。

・システム障害時の安全性リスク

二つ目に挙げられるのがシステム障害の懸念です。MaaSは、全交通手段をひとつのデジタルプラットフォームで一括管理する仕組みであるため、そのシステムが障害を起こすと、全体に大きな影響が及びます。例えば、サーバーダウンや通信エラー、データ連携の不具合が発生すると、利用者はリアルタイムでのルート案内を受けられず、大幅な遅延や混乱が生じる可能性があります。東京都内で運用されているMaaSアプリが一時的に停止した際には、多くの利用者が乗り換え情報を得られず、予定が大きく狂った事例も報告されています。さらに、セキュリティ侵害による個人情報漏洩のリスクも深刻な問題です。これらのリスクに対しては、定期的なシステムチェック、冗長化、バックアップ体制の強化など、万全の対策が必要不可欠です。対策が不十分であれば、利用者の信頼が低下し、サービス全体の安全性に疑問が生じる恐れがあります。

・初期導入時のコストや運用負担

MaaSの実現には、高度なICT技術、自動運転システム、デジタル決済など多くの先端技術の導入が不可欠です。そのため、初期投資として数千万円から1億円以上の費用が必要となる場合も多く、さらに、各交通事業者のシステムを統合するプラットフォーム構築や、運用開始後のアップデート、利用促進のためのマーケティング費用など、継続的なコストが発生します。多くの自治体や企業は、政府の補助金や支援策に頼るケースが多いですが、補助金が縮小すれば事業の持続可能性が危ぶまれるリスクもあります。初期の大きなコストや運用負担は、MaaS普及の大きなハードルとなっており、効率的な資金管理と柔軟な運用体制の構築が、今後の成功の鍵となるでしょう。

6. 海外のMaaS事例

ここまでMaaSの基本概念から課題、メリット・デメリットまで見てきましたが、具体的なMaaSの事例はどのようなものがあるのでしょうか。本章では特に先行事例の多いヨーロッパを中心にMaaSの海外事例を取り上げ、どのようにして利用者の移動体験を向上させているかを探ります。

・CTS Transports Strasbourg(フランス)

Website:https://www.cts-strasbourg.eu/fr/

フランスのストラスブール交通会社が提供する「CTS Transports Strasbourgga」は、利用者が出発地と目的地を入力するだけで、最適なルートを自動的に計算し、即時決済まで完了できる先進的なアプリです。LRTやバス、地下鉄、フランス国鉄、自転車シェアなど包括的なモビリティサービスを使用することができ、定期券を買えばそれらが乗り放題になるサービスがあるなど、MaaS到達レベルでいうところのレベル3を実現しており、欧州の中でもハイレベルであることがうかがえます。年齢や収入でその価格が決まるなど、公共サービスとして市民の足を担っていく取り組みもあり、MaaSから社会福祉的な観点も取り入れられた事例と言えます。この制度は2025年現在でも運用されており、今後MaaSの方向性として、単なるモビリティ情報の統合だけでなく、利用者のステータスや課題に合わせた設計が必要になってきていることを示す一例となっています。

・SBB Mobile(スイス)

Website:https://www.sbb.ch/en

スイスでは、連邦法により公共交通機関全体で単一のチケット利用が義務付けられ、政府は「デジタルスイス戦略」の下、インテリジェントなモビリティ推進を目指しています。こうした背景の中、スイス最大の鉄道会社であるスイス連邦鉄道(SBB)はMaaSアプリ「SBB Mobile」に自動発券システム「EasyRide」を追加し、2019年からサービスを開始。利用者はスマホ一つで電車、バス、船など複数の交通手段を検索・予約・決済でき、出発前に「チェックイン」することでサービスが開始されます。AIがGPS情報をもとに移動経路を推定し、時間帯変動価格や各種割引を適用したチケット金額を算出する仕組みは、従来の乗車料金と比較してよりお得な選択肢を提供しています。2021年には、SBBのチケット利用数約1億1,800万枚中、EasyRideによる販売枚数が約940万枚に達し、前年の2.4倍に増加するなど、利用者の利便性向上が実証されています。SBBは2030年に向け、さらなるモビリティサービスの統合を進め、スマートシティの一端を担うMaaSの普及と移動効率の向上を目指しています。

・Jelbi(ドイツ)

Website:https://www.jelbi.de/en/home/

欧州の注目すべきMaaS事例として、リトアニア発のスタートアップ「Trafi」と、ベルリン市交通局(BVG)が採用するMaaSアプリ「Jelbi」が挙げられます。Trafiは2007年にヴィリニュスで設立され、インドネシアやブラジル、ロシアなど大都市で複雑な公共交通のデータ統合を手掛け、ホワイトレーベルのMaaSソリューションとして各国で実績を上げています。一方、ベルリンでは2019年にリリースしたJelbiが公共交通、ライドヘイリング、カーシェア、電動キックボードなど約12種類のモビリティサービスを統合。利用者はスマートフォンひとつでルート検索から予約、決済まで一括で行え、さらにQRコードにるチェックインで乗車が完了する仕組みです。ベルリン市がリーダーシップを発揮しているため、アルゴリズムは公共交通を優先し、約400万人の市民にアクセス可能な点も大きな魅力です。初期のベータテストでは公共交通と数種のモビリティサービスのみが連携していたものの、徐々にタクシーや自転車シェアリングなどが加わり、利用率が飛躍的に向上。これにより、利用者はシームレスな移動体験を享受でき、都市全体の移動効率と環境負荷低減にも貢献しています。

7. 日本国内のMaaS事例

ヨーロッパで事例が先行しているMaaSですが、一方で日本国内のMaaSはどうなっているのでしょうか。本章では、日本国内で実際に展開されているMaaSの取り組みについて、具体的な事例をもとに詳しく見ていきます。

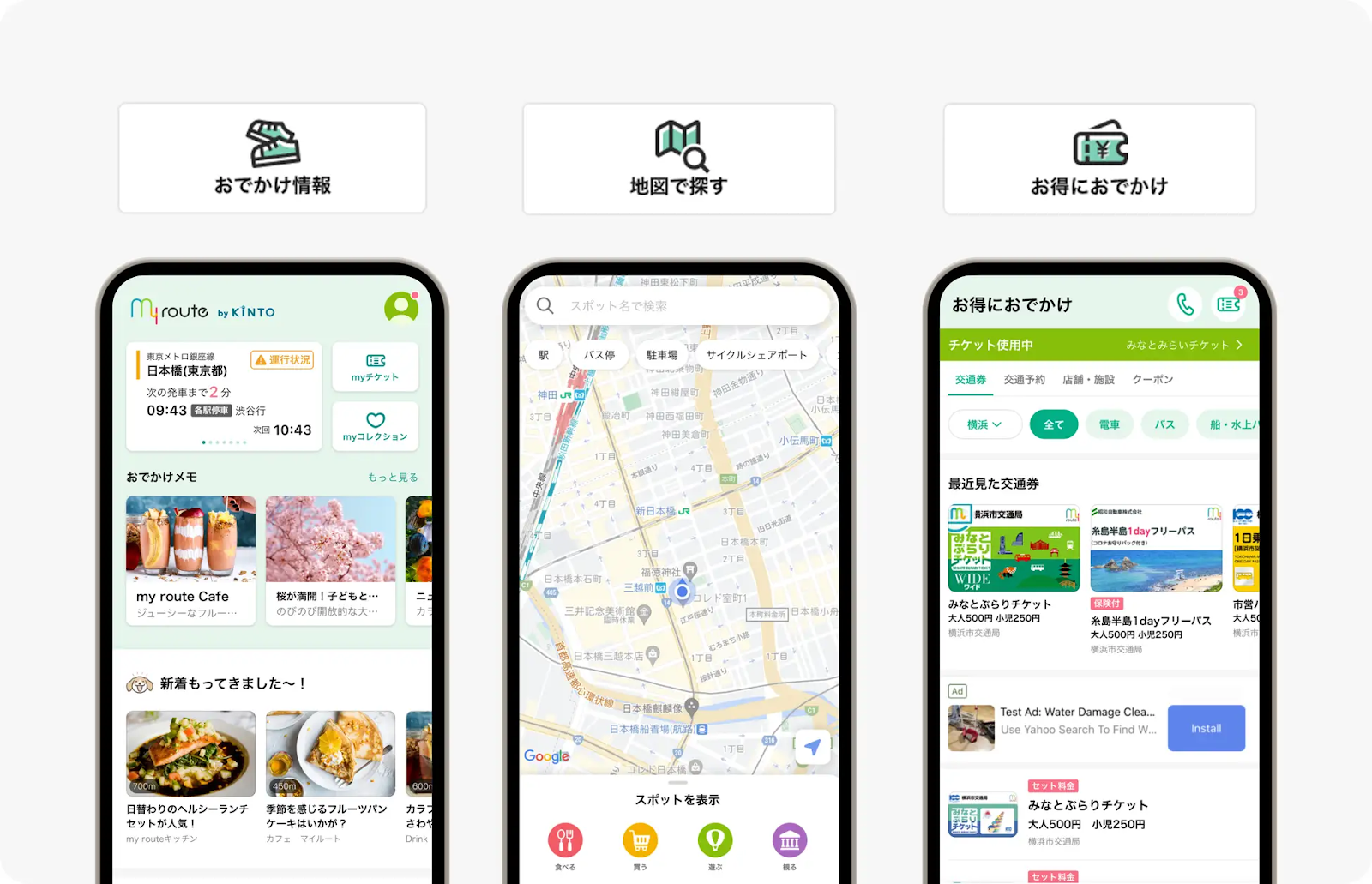

・Myroute

Website:https://en.top.myroute.fun/

西日本鉄道(西鉄)とトヨタ自動車は、2018年11月から福岡市で、トヨタが開発・運営するサービス「my route」の実証実験を展開しています。このプラットフォームは、バス、鉄道、タクシー、レンタカー、自転車、徒歩など複数の移動手段を組み合わせ、利用者が目的地までの最適なルート検索、予約、支払いを一括で行える仕組みを提供します。具体的には、西鉄は自社運行バスのリアルタイム位置情報を提供し、福岡市内フリー乗車券のデジタル版(1日券、6時間券)をアプリ内で販売。また、駐車場予約アプリ「akippa」、シェアサイクルサービス「メルチャリ」、タクシー配車アプリ「JapanTaxi」と連携することで、移動ルート検索後に各サービスが自動起動し、予約・決済がシームレスに行われます。これにより、利用者は複数のアプリを切り替える手間を省き、効率的かつ快適な移動体験を実現できるとともに、福岡地域の交通ネットワーク全体の効率化にも寄与しています。さらに、この実証実験は、地域ごとの交通課題に合わせたMaaSのカスタマイズ可能性を示す好例であり、今後の日本版MaaS発展に向けた貴重なデータが蓄積されると期待されています。

・GunMaaS

※出典:前橋市ホームページ

Website:https://lp.g3m.jp/

前橋市を中心に展開される「GunMaaS(グンマース)」は、地域住民の移動実態に即した公共交通の再編とサービス高度化を目指すMaaS事例の一つです。国土交通省主導の日本版MaaS推進・支援事業の一環として、JR東日本が提供する「モビリティ・リンケージ・プラットフォーム」を活用し、前橋市における交通網の最適化が図られています。GunMaaSは、バス、タクシー、シェアサイクル、デマンド交通などの各種交通手段の情報を一元化し、リアルタイム経路検索や予約、決済を可能にするWebサービスを提供します。さらに、マイナンバーカード認証基盤と連携した前橋市民割引や、デジタルフリーパスの導入により、免許を持たない高齢者などの外出促進や公共交通利用の向上が期待されています。加えて、観光施設や飲食店との連携により、地域の観光DXも推進し、観光客の移動利便性向上や地域経済の活性化にも寄与する狙いがあります。このような取り組みは、地域住民の安全・安心な移動環境の実現だけでなく、今後の地方創生やモビリティ事業の新たな成長セグメントの構築に向けた実践例として注目され、官民連携を軸に持続的な改善が進められているのです。

・Universal MaaS

Website:https://www.universal-maas.org/

「Universal MaaS~誰もが移動をあきらめない世界へ~協議会」の事例は、日本国内におけるMaaSの可能性を示す好例です。例えば、全日本空輸(ANA)が幹事を務め、移動躊躇層―高齢者や障がいを抱える方々―の支援に取り組んでいます。この協議会では、オンラインで一括サポート手配機能を提供し、東日本旅客鉄道、東京モノレール、エムケイ、道内交通などとのAPI連携を図るとともに、リアルタイムでバリアフリー地図やナビ機能を実装。例えば、屋外の下肢障がい者向けにはWheeLogやゼンリン、視覚障がい者向けには損保ジャパンとプライムアシスタンスが技術を提供するなど、具体的な連携事例が生まれています。

この取り組みは、各自治体や事業者ごとにばらつく介助サービスの提供方法を統一し、移動にかかる不便さを解消することを目指しています。さらに、利用者が自分に合ったルートを選択・保存し、旅程管理や介助手配状況をリアルタイムで確認できる機能を提供することで、利用者の安心感と自立を促し、行動変容を引き起こすことが期待されています。今後、対象地域や参加事業者の拡大を通じて、実証実験で得られたデータをもとに、通院や通学、観光といった分野との連携も強化し、全国的な社会実装へと段階的に展開していく計画です。これにより、移動躊躇層の課題を解決し、誰もが自由に移動できる社会の実現が期待されます。

8. 2025年以降のMaaSはどうなる?

ここまでMaaSにおける事例や、実装の障壁などについて見てきましたが、MaaSの最終形態であるレベル4の実現は可能なのでしょうか。また、MaaS実装にはどのような出口があるのでしょうか。本章では、日本国内におけるMaaSの展望からグローバル視点のMaaSの未来像まで、幅広い観点でMaaSの将来性について解説していきます。

グローバル視点のMaaSの未来像

世界的に見ても、「所有する価値」から「体験する価値」への消費転換は加速度的に進んでいます。そのような変化の中でモビリティの価値は「移動そのもの」ではなく、移動後にユーザーが得る体験や周辺サービスの付加価値にシフトしているため、MaaSではスマートシティのような都市計画・人々のライフスタイル全体を設計する発想が欠かせません。それらを実現するためには交通だけでなくエネルギーや環境政策、不動産開発など多様な分野と連携しながら新たなサービスやビジネスモデルを生み出していく必要性があります。

このようにMaaSを実現する上で官民含む様々な事業者の連携が必要な中で、米国のシアトル市が進めるMDS(Mobility Data Specification)のような事例も生まれてきています。ここでは、電動キックボードやカーシェアを運営する事業者が車両の位置や走行情報をAPIを通じて行政に報告し、行政側は大学などの公的機関と連携してデータを管理。得られた情報をもとに、事故リスクの高いエリアの対策やデポ配置の最適化が行われ、住民や事業者にとって利便性と安全性が高まる好循環が生まれています。こうした官民データ連携を支援するプラットフォームを提供するのが、米国のスタートアップ「Populus」です。彼らはリアルタイムでの車両管理や分析ツールを整備し、多様なモビリティサービスが混在する都市部での交通運用をサポートしています。さらに、欧州ではGDPR(一般データ保護規則)への対応も含め、政策レベルでMaaSを推進し、公共交通や電動モビリティを組み込んだ街づくりを見据えた対応が進行中です。

ただし、各地域の社会や文化、交通事情が異なるため、いわゆる“万能モデル”は存在しません。むしろ、その土地に根差した課題を洗い出し、移動に付随するサービスをいかに組み合わせるかが、MaaSの収益化と社会実装において重要なポイントとなります。こうした世界的潮流は2025年以降さらに顕在化し、スマートシティのような都市計画や人々のライフスタイルを設計しながら、環境負荷の低減や地域活性化といった社会的要請にも応えるMaaSの姿が、一層求められてくるのではないかと思われます。

・日本におけるMaaSの展望

日本のMaaSが今後どのような出口を目指すべきかを考えるうえで、私たちが直面している課題を整理する必要があります。まず大きいのが、地方の過疎化や交通空白地帯の拡大です。人口減少と都市一極集中が重なり、ドライバー不足はじめ、地域の交通インフラ維持自体が困難になっている現状があります。さらに、若者の車離れや「モノからコト」への消費転換により、従来のモビリティ産業は縮小傾向にあり、新たな成長領域を探る必要に迫られています。加えて、日本のMaaSは各地域や企業が独自システムを構築することで「サイロ化」が進み、データの共有が進まないという問題も顕在化しているのです。

こうした状況を踏まえ、国土交通省は、2021年ごろから地方観光DXなどとの連携を促す施策や、2024年ごろからは「MaaS2.0」としてデータをオープンソース化する方針を打ち出しています。例えば、北海道網走市ではAIデマンド交通「どこバス」を観光客向けにも拡充し、地元住民と訪問者の移動を一体的に支える「網走観光MaaS実証事業」が実施されました。観光スポットが分散するエリアにおいて、繁忙期の混雑と閑散期の需要不足を同時に解消することに加え、地域住民の移動の利便性を向上する糸口として、MaaSの導入が期待を集めているのです。地域課題の解決だけでなく、観光客の利便性向上を通じて公共交通の維持や地域経済の活性化に寄与する点は、観光DXとの親和性を強く示しています。

また、MaaSプラットフォームを介して旅行者の移動データや購買情報を収集し、マーケティング施策に活かせば、リピート率や消費額を高める好循環を生み出すことも可能です。こうした動きは、観光産業とモビリティ産業の双方に収益機会をもたらし、結果的に地域全体の活力につながります。ただし、データ連携のルール作りや企業間の合意形成など、乗り越えるべき課題も少なくありません。それでも、観光DXを軸に交通・観光・地方創生を結びつけ、各方面の強みを融合させる施策を継続していくことで、日本ならではのMaaSの展望が見えてくるのではないでしょうか。

9. まとめ

MaaSは、単なる交通手段の統合を超え、都市や地域の生活全体を変革する可能性を秘めています。現状、到達レベル0~3までの実装は進んでいるものの、最終形態であるレベル4の実現には、政府と民間がWin-Winな関係を築き、データ共有の標準化、法整備、キャッシュレス化、そして地域ごとの特性に応じたサービス設計が不可欠です。

こうした取り組みは、公共交通の効率化や環境負荷の低減、さらには観光DXによる地域経済活性化へも直結し、未来のスマートシティ実現に向けた基盤となるでしょう。各地域でのニーズを汲み取り、官民一体となった連携を進めることで、MaaSは移動の「コト」を重視する新たなライフスタイルデザインを実現し、誰もが安心して自由に移動できる社会の構築に大きく寄与すると考えられます。

Plug and Play Japanでは、こうしたMaaSをはじめとしたモビリティのイノベーションに貢献するべく、様々な取り組みを行っています。我々の詳しい取り組みについては、隔週でお送りしているNewsletterにて紹介してます。ご興味のある方は是非ご登録ください。

参考文献

国土交通省の取り組み

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/japanmaas/promotion/

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001573197.pdf

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000193.htmlMaaSの基本概念

https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2018/69_1.pdf

https://www.jftc.go.jp/cprc/koukai/sympo/201106sympo-5.pdf

https://note.com/sam_yohack/n/n8d662ba4c035

https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/report/2019/pdf/mhir18_maas.pdf

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2019/assets/pdf/next-generation-mobility-winner.pdf

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001470075.pdfフィンランドでMaaSが生まれた背景https://www.abeam.com/content/dam/abeam/jp/en/insights/wp_maas/WP001_MaaS.pdf

MaaSにおける国内市場

https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3227MaaSの課題点

https://mobilitas.smauto.co.jp/useful/maas/#aioseo-3-maas欧州のデータ共有と法整備

https://www.mlit.go.jp/pri/houkoku/gaiyou/pdf/kkk174.pdfデータ連携

https://tfl.gov.uk/info-for/open-data-users/

https://developers.google.com/transit/gtfs?hl=ja国内MaaSの状況

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000285728.pdf

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001618082.pdf

https://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2018/71_1.pdf

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/R4dANA.pdf

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000285728.pdf

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/content/000285728.pdf欧州MaaSとスマートシティ

https://www.kaitoriou.net/page/wp-content/uploads/2019/04/TheTRUCK201904_02.pdfMaaS海外事例

https://yurufuwa-tech.com/maas-foreign/904/

https://www.mlit.go.jp/hakusyo/mlit/r04/hakusho/r05/html/n1122c01.html

https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00234/00005/日本におけるMaaSの出口戦略について

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001408997.pdfPopulus社の取り組み

https://merkmal-biz.jp/post/6813/2